夏は皮脂の分泌が増えて肌がうるおっているように感じられるため「乾燥とは無縁!」と思っている方も多いのでは? 実は夏の肌こそ、インナードライ(隠れ乾燥肌)に陥りやすいんです。

そこで今回は、なぜ夏にインナードライになりやすいの?という疑問から、おすすめのスキンケアアイテムまでご紹介します。

インナードライってそもそもどういう状態?

「Tゾーンはベタつくのに、頬や口周りはカサつく」「一見うるおっているのにベースメイクののりが悪い」「肌に触れるとゴワついている」そんなお悩みを感じている方はインナードライ肌かもしれません。

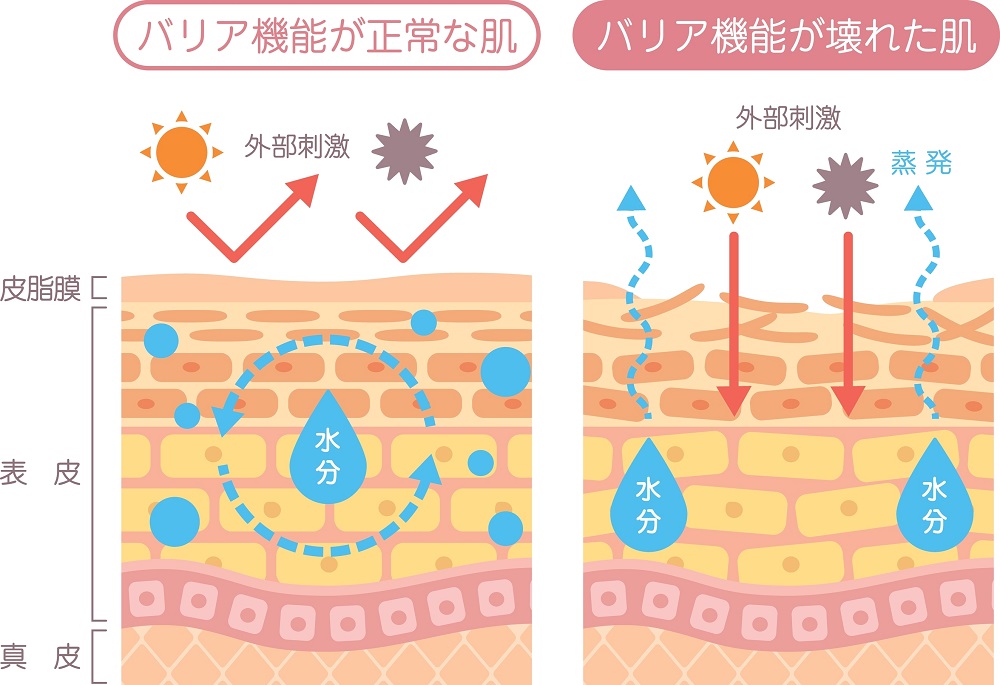

そもそもインナードライとは、表面は脂っぽくベタついているのに、肌の内部が乾燥している状態のこと。角質層の水分量が不足していることから、さらなる乾燥を防ごうとして皮脂が過剰に分泌されます。そうなると水分と油分のバランスが乱れ、肌はインナードライの状態に。

インナードライをそのままにしておくと、バリア機能が低下してさまざまな肌トラブルを引き起こしてしまいます。だからこそ夏もしっかり保湿ケアをすることが大切です。

夏にインナードライになりやすい要因って?

ではなぜ夏にインナードライになりやすいのでしょうか。その理由を解説していきます。

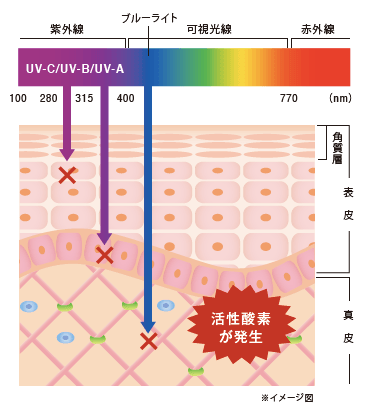

紫外線

肌に影響を与える紫外線にはUV-AとUV-Bがありますが、このうちレジャー紫外線といわれるUV-Bは、7月〜8月にピークを迎えます。UV-Bは肌の表面に日焼けを起こすだけでなく、角化のリズムを乱して角質層中の水分の減少を招きます。

エアコンの使用

暑い夏を快適に過ごすために欠かせないエアコン。しかし長時間使用していると湿度が低下し、室内は乾燥した状態になります。空気が乾燥すると肌内部の水分が蒸発し、角質層の水分量が減少。肌のバリア機能や保湿機能も低下しやすくなります。

簡単なスキンケア

夏は肌がベタつきやすいからといって、スキンケアを簡単に済ませたりしていませんか? 化粧水だけでは時間とともに蒸発してかえって乾燥が進むため、乳液やクリームで水分を閉じ込めることが大切。ベタつきが気になるTゾーンは乳液・クリームを控えめにして、カサつきやすいUゾーンは多めに使用するなど、肌状態にあわせて調整するとよいでしょう。

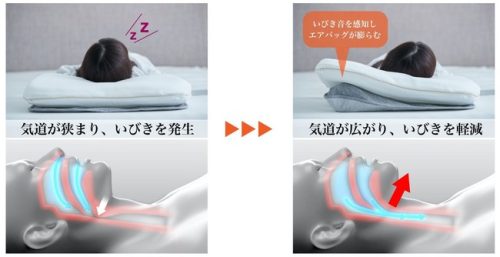

マスクの着脱による水分蒸発

夏、マスク内は高温多湿な状態になります。内側に溜まっていた湿気はマスクを外したときに一気に蒸散するため、肌の水分まで奪われてしまいます。また、マスクの着脱を繰り返していると摩擦や刺激によってバリア機能が低下し、肌はより乾燥しやすい状態に。

保湿力の高いミスト化粧水などを常備して、日中もこまめに保湿ケアをするのがおすすめです。

みずみずしいのにちゃんとうるおう! 「アンプルール」のおすすめアイテム

ここからは、みずみずしい使用感なのに肌をたっぷりのうるおいで満たしてくれる「アンプルール」のおすすめアイテムをご紹介します。

美容成分を角質層のすみずみまで届ける化粧水

ラグジュアリーホワイト ローションAO II

120mL・5,500円(税込)

商品詳細はこちら>>>

クリアな美しさを引き出す新安定型ハイドロキノンをはじめ、トリプルセラミドや浸透型コラーゲンなど美容成分をギュッと凝縮。肌内部に水分を引き込み、美容成分を角質層のすみずみまで届けることで、乾燥や外的刺激にも揺らぎにくい肌へ。濃厚ながらみずみずしいテクスチャーで、春夏も心地よくお手入れできます。

化粧水のなじみをサポートするブースター美容液

アンプルール VCエッセンスウォーター

50mL・5,940円(税込)

商品詳細はこちら>>>

効果の異なる6種のビタミンC誘導体配合で、あらゆる毛穴悩みをケア。さらに、水分をしっかり抱え込む保水系サポート成分や、自然のパワーを秘めた8種の植物由来成分によって、みずみずしいすこやかな肌をキープします。洗顔後すぐに塗布することで、次に使う化粧水のなじみをサポート!

うるおいに満ちたいきいきとした肌へ導くエマルジョンゲル

ラグジュアリーホワイト エマルジョンゲルEX

50g・4,730円(税込)

商品詳細はこちら>>>

コクのあるクリームのような感触ながら、肌にスッと溶け込むみずみずしいテクスチャーが特長。肌表面に見えないヴェールを作る保水マスク効果により、うるおいを抱え込んでしっかりキープ。美容液成分を96%使用した贅沢な処方で、乾燥だけでなくさまざまな肌悩みにアプローチします。

「もしかしてインナードライかも…」そう感じたら、日々のケアを見直してみましょう。TゾーンとUゾーンでスキンケアを変える、日中もこまめに保湿するなど、肌のコンディションにあったお手入れをすることが、美しさに近づく第一歩となります。