紫外線を浴びてしまった肌や慢性的な疲れをどうにかしたい…そんな悩みを抱える女性たちの救世主として注目される美容注射・点滴。そこで今回は、その特長や効果、種類など人気の秘密を探ります。

美容注射・点滴ってなにがいいの?

海外セレブや美容感度の高い人たちの間で人気だった美容注射・点滴でしたが、メディアなどで話題となり、広く一般化。気軽に受けられるクリニックが増えてきています。

肌や体の悩みに合わせてビタミンやミネラルなど、不足しがちな栄養素を静脈から入れていくのが美容注射・点滴です。サプリメントより成分の吸収率が高くなり効果を早く実感できます。また、短時間で補うことができるのも特長。即効性があり、大切な日が間近に迫っている時にもおすすめの施術なのです。

施術はこんな感じ

次のような流れで、施術が行われます。

※一例なので受診されるクリニックによって違いがあります。

1. 医師とのカウンセリング&診察

施術前に肌の状態や生活習慣などについて医師によるカウンセリングを実施。原因や症状に合わせた内容の詳細の説明を受けます。

2. 注射または点滴

注射の場合は、座ったまま腕に注射を打ちます。点滴の場合は、ベッドに横になった状態で、30分程度かけて薬剤を注入していきます。

リスクや気をつけるべきことは?

注射・点滴で使用する成分はもともと人間の体内に存在するものばかりで副作用はなく、ダウンタイムはありません。まれに、注射や点滴を刺した部分に内出血や痛み、しびれなどを感じることも…。施術後に異常が生じたら、病院へ相談するようにしましょう。

それではここからは、実際に行われている美容注射・点滴の種類をご紹介します!

【エイジングケアや疲労回復に!】高濃度ビタミンC点滴

サプリメントやドリンクなどで摂取する10〜50倍のビタミンCを血液に取り込んで、体の隅々まで行き渡らせる点滴。抗酸化作用によって、ブライトニングやエイジングなどの美容効果、疲労回復、免疫力の向上が期待できます。メラニン細胞の活性化を防ぐため、夏のレジャーの後の紫外線ケアにぴったり!

こんな方におすすめ!

- ・シミやくすみが気になってきた、日焼けをしてしまった

- ・最近肌の弾力がなくなった

- ・肌荒れやニキビなどのトラブルで悩んでいる

- ・疲れやすい

- ・風邪をひきやすい

- ・お酒をよく飲む

- ・タバコをたくさん吸う

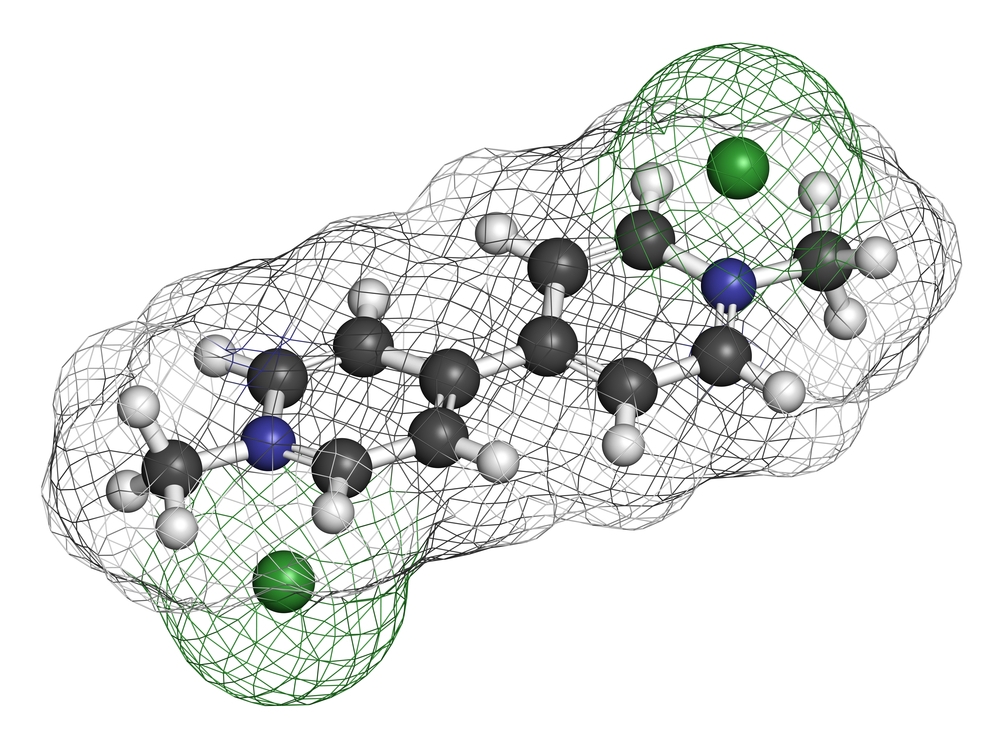

【肌だけでなく体の悩みに】ヒト幹細胞培養上清液点滴

再生医療によるエイジングケアとして浸透してきている幹細胞培養上清液点滴。幹細胞培養上清液に含まれる成長因子や抗炎症因子など、豊富な成分が傷ついた組織を修復し再生する力を持っています。それらを体内に取り入れることで、シワやたるみなどの肌悩みはもちろん、疲労による体調不良のケアなども期待できます。

こんな方におすすめ!

- ・薄毛、抜け毛が気になってきた

- ・最近シワが増えて肌の弾力がなくなった

- ・ニキビや毛穴の黒ずみが気になっている

- ・更年期症状がある

- ・疲れがたまっている

【健康的な美肌を目指す】プラセンタ注射・点滴

サプリメントや化粧品でも多く利用されるプラセンタの注射・点滴。ヒトの胎盤から抽出したプラセンタエキスには、アミノ酸・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミン類など、体に必要な成分が含まれています。美肌・ブライトニング・抗炎症作用、ターンオーバーを正常化し健康的な肌へ導きます。さらにホルモンのバランスを整えるほか、免疫力アップも。

こんな方におすすめ!

- ・くすみ・シワ・たるみのない肌を目指したい

- ・肌荒れやニキビなどのトラブルで悩んでいる

- ・ほてりやのぼせ、冷え性など更年期症状がある

- ・疲れがたまっている

【くすみ知らずの透明美肌へ】白玉点滴

L-システインやグルタチオンなどのブライトニング成分を配合。グルタチオンの持つ抗酸化作用やメラニン生成抑制作用でシミ・そばかすを防ぎ、透明感のある肌をキープします。また、肝臓の解毒作用が高まることから、疲労やストレスの緩和も期待できます。

こんな方におすすめ!

- ・シミ・そばかす・くすみが気になる

- ・透明感のある肌になりたい

- ・お酒をよく飲む

【痩せやすい体をつくる】ダイエット注射・点滴

新陳代謝を高めるαリポ酸と脂肪燃焼効果のあるL-カルニチンを配合した注射・点滴。加齢とともに減少する成分を取り込み、美しく痩せやすい体づくりをサポートします。有酸素運動などとあわせて取り入れることで、より効率的なダイエットを目指せます。体の巡りをよくするのでむくみ・冷え性の改善にも効果的です。

こんな方におすすめ!

- ・手軽に脂肪燃焼をさせたい、効果的にダイエットに取り組みたい

- ・以前より痩せにくくなった、痩せやすい体になりたい

- ・むくみや冷えが気になる

美容だけでなく、さまざまな効果をもたらし健康で美しい体を目指せる美容注射・点滴。病院や美容クリニックによっては、今回紹介した以外のメニューもあるので、肌の悩みや理想の肌に合うものをみつけてみてください。気になった方は、一度専門の先生に相談してみては?