2025年はどんな年になる?

今回は年末年始の特別企画として、人気占い師・杉浦エイトさんに12星座の2025年の一年を占っていただきました。運勢とあわせてラッキーコスメもご紹介しているのでぜひご覧ください!

あなたの星座をチェック!【天秤座~魚座】

天秤座(9/23~10/23)

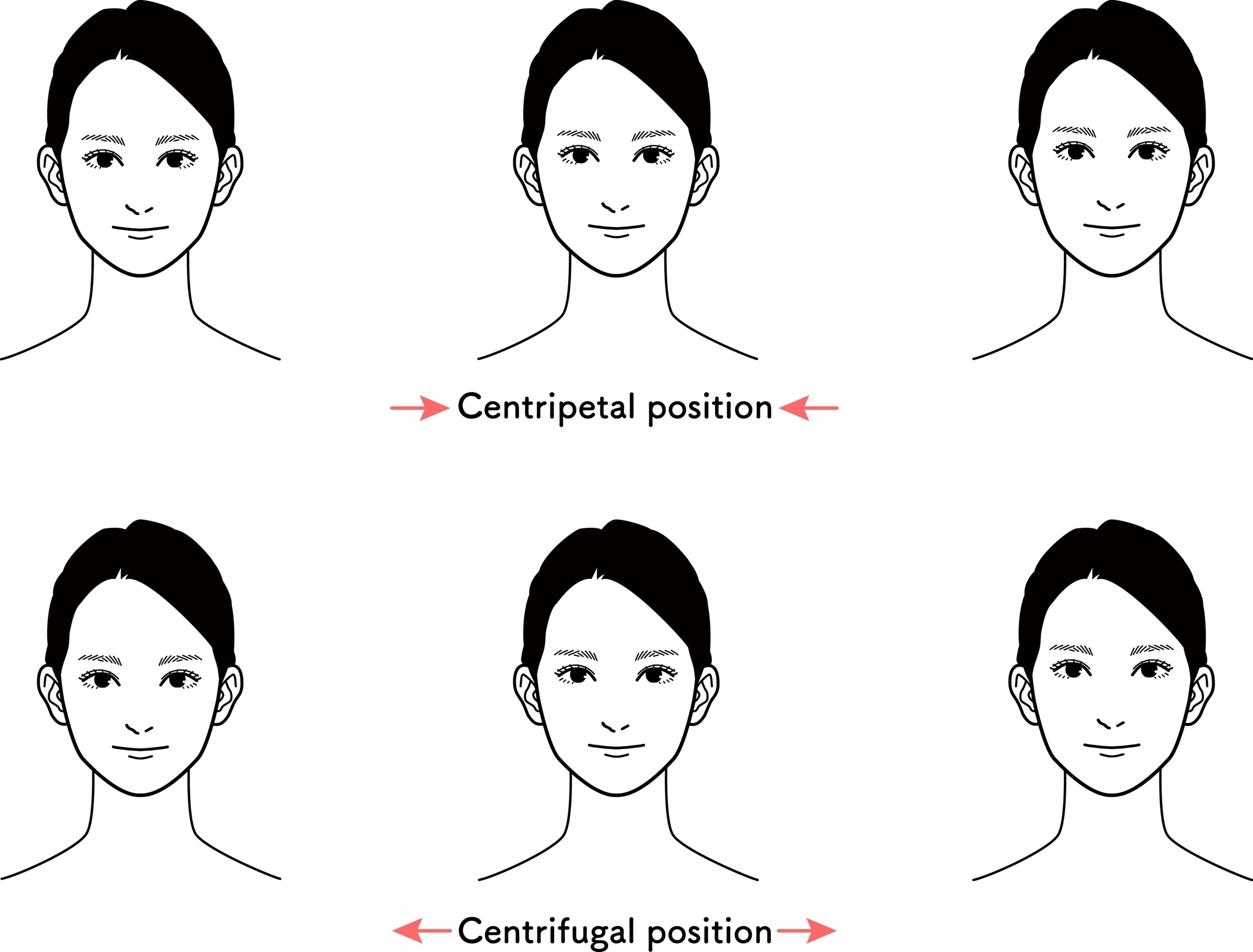

天秤座にとって2025年はワクワクすることでいっぱい。「旅」や「冒険」というキーワードの一年になるので、新しい世界に飛び込んだり、仕事や生活環境、コミュニティーをガラッと変えたりすると、大きな変化が訪れそう。だからこそ、ルーティーンな生活で満足したり、「これくらいで良いや」って気持ちで過ごしてしまったりするともったいないことに。あえて、いつもとは違うムードを取り入れることでマンネリを脱却。そこから運命の扉が開くのです。ヘアスタイルやメイクを変えたり、憧れの女優や有名スタイリストなどを参考にコーディネートをアップデートしたりしましょう。自信がないからといって無難にまとめたり、誰にも会わないからとおしゃれを手抜きしてしまったりすると運気ダウンの原因に。また、身の回りの環境や食事も同じこと。どうせ一人で食べるから簡単なものでいいや、めんどくさいから適当に済ませよう、というマインドだとモチベーションも健康運も下がってしまいます。有名店のパンや見た目が可愛いスイーツを購入したり、気になっていたレストランを予約したり、作ったことがないレシピにチャレンジすると気分も高まるはず。

また、行動範囲も大きく広げた方がいいときなので、面白いイベントがあるよ!おしゃれなカフェがあるよ!と聞き付けたらフットワーク軽くお出かけを楽しんで。「また今度」と思ってスルーしてしまうと、あっという間にタイミングを逃してしまいます。お誘いを受けて、自分自身でも「面白そう!」「好きかも!」って感じたら、体験してみることが大事。アンテナを立てて、流行りや話題のものには敏感になっておきましょう。

ラッキーコスメ

今期は華やかなムードが高まります。注目度、カリスマ性が高まるときなので、手抜きにならないように美容時間をしっかり確保。主役のオーラを高めていきましょう。特に、ローズ系の香りに包まれることで、仕事や役割に追われてピリピリしている気持ちを緩めたり、自分に自信が持てるはず。ローズ系のコスメやバスソルトなどで愛され運もアップ。

蠍座(10/24~11/22)

この2025年は何かに立ち向かったり、達成するためにトライアンドエラーを繰り返したりと、少々ハードな星周り。会社や部署の方針が変わっていつもとは違うやり方で対応しないといけなくなったり、産休、育休を取る人のサポートなど、自分のこと以外でもやらないといけないことが増えたりするかもしれません。また、環境や関わる人が変わることで扱いづらい人が増えて、仕事ができない人、話が伝わらない人にイライラすることもあるでしょう。これは職場だけではなく、家族や友人関係でも、自己中な言動や適当な人に振り回されてしまうかもしれません。

精神的にも体力的にも疲弊してしまうことが多くなるので、ボロボロになって体調を崩す前に違うなって思ったら、追い詰められる前に休んだり、距離をとったり、真に受けずに聞き流すことも大事。もう無理と思えば、異動や転職を考えるのも良いでしょう。自分を責めたり、我慢ばかりしていたりすると、いつも気持ちが晴れずにモヤモヤ、不安定になってしまいます。だからこそ、毎日が仕事だけ、自分の役割だけにならないよう、趣味や遊びを思いっきり楽しめる時間を確保したり、セルフケアを大切にしたりしましょう。特に上半期にどれだけ自分のペースで穏やかに過ごせるかによって、夏以降の運勢が大きく変わっていきます。また、深い絆や心の結びつきというのもキーワードになり、苦楽を共に乗り越えるパートナーと出会ったり、叶えたい目標に向けて今まで以上に親密にコミュニケーションをとったりすることも増えるかもしれません。お互いの役割をきっちり確認して、お互いに支え合うような関係性を築くことで愛と幸運を受け取ることができるでしょう。

ラッキーコスメ

時間が足りない!となってしまうので、この時期は「時短コスメ」がおすすめ。美人オーラがダウンしてしまうとモチベーションも一気にダウンするので、寝ている間にケアできるナイトパックや目もとや口もとに貼っておくだけで綺麗に仕上げてくれるものなど、時短美容アイテムを試して。

射手座(11/23~12/21)

なんでもできる最強イヤー。愛と祝福を受ける星周りなので、自信を持って過ごしましょう。心を軽く、穏やかに過ごせる愛に溢れる一年になりそうです。ここ数年は責任を感じることが多く、少々重たいムードだったはず。仕事や自分の役割に対してプレッシャーを感じたり、人のお世話で必要以上に気を使ったり、自分のことに向き合う時間がなかなか持てなかったかもしれません。あれがやりたい!こんな風になりたい!と思っても、自分の立場や環境など、考えないといけないことがたくさんあって、思いっきり楽しむことができなかった人でも、この2025年は心から楽しめる運勢なので、あれこれと余計なことばかり考えずに、今のこの瞬間を全力で楽しむと良いでしょう。

また、笑顔で過ごせば過ごすほど様々なところで幸運とチャンスが巡ってきます。仕事でも、どうせやるなら楽しく!を心がけてポジティブに取り組むと◎。周囲に対しても気持ちよく挨拶をしたり、困っている人がいたら助けてあげたり、頑張っている人がいたら声をかけてあげて、周囲を巻き込んでムードを高めると良いでしょう。

悪いところばかりに目を向けて愚痴や不満ばかりを口にしてしまうと、幸運の女神は離れてしまいます。うっかり悪口大会に参加してしまうと、あなたが発信源のように噂が広まってしまう可能性もあるので、そんな雰囲気を感じたときは、そっとその場から離れたり、話題を変えたりすると良いでしょう。そして、楽しい話題を増やした方がムードが高まるので、お世話になった人にはさりげなくお菓子の差し入れをしたり、誕生日やめでたいことがあった人にはメッセージカードを添えてプレゼントを贈ると、自分自身にも幸せが返ってくるはず。

ラッキーコスメ

気分を盛り上げてくれるコスメでハッピームードを高めましょう。カラフルなアイライナーやキラキラ輝いて見えるラメパウダー、気持ちを上げてくれるネイルなど、カラフル、キラキラコスメが運気アップのキーワード。フェスやイベントで盛り上がるとき、好きな人と遊園地デートのときなど、誰とどこで過ごすかによってメイクでイメチェンを。

山羊座(12/22~1/19)

2025年は未来に向けての準備のときになりそうです。気になっていることがあれば、そのまま放置せずに向き合ってみると良いでしょう。そして、何よりもバランスが大事。無理して頑張りすぎると体調を崩してしまったり、相手のことを過剰に信頼しすぎると裏切られてしまったり、どちらか一方に偏ることでアンバランスになってしまいます。思ったような結果に繋がらなかったり、人に振り回されてしまったりすることもあるので、上半期から、もろもろ身の回りの環境を見直し、整えていきましょう。

また、保険や契約を見直したり、もし体調の不安があるならば、我慢したり、後回しにせずに、しっかり病院に行って検査してもらうなど、自分のことにもきっちり目を向けて。とにかく「これぐらい大丈夫」と自分勝手に判断すると大きなトラブルを招いてしまうので、仕事でも人間関係でも、健康面でも気になることがあれば、早めに対処すると良いでしょう。

気になる部分をケアするなど、早め早めに対策をとっておくことで穏やかに暮らすことができるはず。ときには、隣の芝生が青く見えて、人のことを羨ましく思うこともあるかもしれませんが、ここで焦って一気に何かを変えようとしてギャンブル的な勝負に出るのは危険なので、周囲のことは気にせずに。そうすることで徐々に運気は高まっていきます。そして、いつもよりもスキンケアアイテムや、食事、睡眠環境にこだわるなど、上質な暮らしを心がけて。特にソファーやクッション、ブランケット、タオル、ルームウエアなど、お家の中で過ごすときに身につけたり、触れたりするものはお気に入りのものを見つけることで気持ちを緩めることができるはずです。

ラッキーコスメ

スタミナがキーワード。忙しくて寝不足やパワー不足でボロボロになってしまう可能性があるので、肌のトラブルが出てくる前に予防することが大事。美容ドリンクやサプリ、ハーブティーなど、インナー美容を取り入れましょう。癒やしや健康系のワークショップ、セミナー、トークショーに参加するのも◎。

水瓶座(1/20~2/18)

2025年はまるで夏休みのようなウキウキの星周り。とにかく遊ぼう!というマインドで、やるべきことはやりながらも楽しまないともったいありません。毎日をエンジョイしましょう。そうすることで運命的な出来事があり、最高の一年になるはず。ちょっとくらいツライことがあっても、常にポジティブに過ごすことが大事です。そして、感情の浮き沈みがあった方が、自分に合うこと、好きなものや好きな人が分かります。美味しい!楽しい!好き!という気持ちを大切にして、自分の中の幸せなことをたくさん増やしていきましょう。そして、毎日の忙しさにグッタリしたり、ストレスを感じたりしたら心のリセットタイムを設けてください。嫌なこと、苦手な人のことは忘れて、好きなものを食べる、好きなテレビを見る、推しメンバーを眺める、お気に入りのアロマや美容アイテムで癒やされるなど、自分の心が幸せを感じるものを用意してあげましょう。そうやって、自分自身を満たしてあげることで、トラブルがやってきても上手く対応できたり、乗り越えることができたりするはず。

そして、この一年は自由な時間を作ったり、楽しいことをたくさん計画したりしましょう。今、楽しまないで、いつ楽しむの?という運勢なので、面倒なことに首を突っ込んだり、人のお世話ばかりして時間を取られたりしないように気をつけて。八方美人になって面倒見が良くなってしまうと、つい人のことばかりで一日が終わってしまいます。せっかく自分にとって最高の運勢だからこそ、誰かに何かをお願いされたときは上手く他の人にお願いするなど、見守るぐらいの距離感で関わると◎。6月以降にさらに勢いが増すので、叶えたい夢があれば春頃から仕込んでおくと夢を実現することができるでしょう。

ラッキーコスメ

今期は、マンネリメイクから卒業し、メイクテクや使っているアイテムをアップデートしましょう。新作コスメをいろいろ試してみたり、話題のアイテムや気になっているものをリサーチしたり、美容情報を収集して。どれが自分に合っているか分からなかったら専門家に相談を。綺麗になることを楽しみましょう。

魚座(2/19~3/20)

2025年は外よりも内側に目を向けるような星周り。元々、魚座は直感的で独自のセンスを持っていて好奇心旺盛。好きなものを見つけたらすぐに行動を起こせる上に、楽しいのも好きなので、会いたい!旅をしたい!って思ったら、直感に従って動ける星座。ただし、この2025年は土台作りが重要になります。世界を広げるような外に向けたアクションよりも、お家のことや家族やパートナーとのこと、自分のことに目を向けた方が上手く幸運の波に乗れるでしょう。もしお家に不満があるなら、模様替えやDIY、引っ越し、リフォームを考えるなど、より居心地が良い環境に整えて。この際、気合を入れて押し入れやクローゼットの片付けをして、いらないものを手放しても良いかもしれません。気持ちもスッキリして、スペースができることでまた新しい運が舞い込んでくるはず。また、まだ使えそうなものなら、フリマアプリやリサイクルショップを活用したり、使ってもらえそうなところに寄付したり、人に譲ってあげるのも良いでしょう。

また、今は人脈を広げたり、新しい出会いを求めるよりも、すでに出会っている身近な人との関係性を見直したり、一緒に過ごす時間を大事にした方が◎。忙しいとなかなか自分のことや身近な人のことを後回しにしてしまいやすいもの。しかし、この時期は意識的に時間を作るように心がけてのんびりと過ごすと良いでしょう。家族と他愛もない会話を楽しんだり、ホームパーティーしたり、お家で映画を楽しむなど、お金をかけなくても大切な人と楽しく濃厚な時間を過ごしましょう。自分の大切なものを再認識することで、下半期に訪れる幸運期に向けて、後押しを受けることができるはずです。

ラッキーコスメ

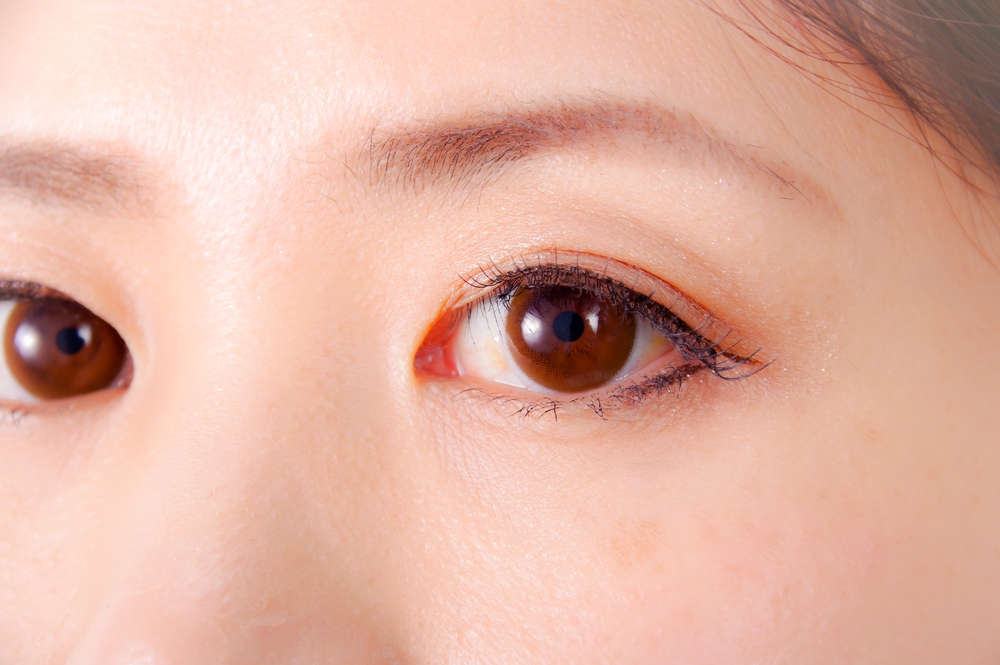

愛され運が高まるときなので、目立ってナンボでメイクもファッションも楽しんで。大切なキーワードは「艶」。ハイライトステックでツヤ肌に仕上げたり、艶のあるリップでうるおいをチャージすることも重要です。思わず触れたくなる肌、キスをしたくなる唇に仕上げて。

\占ってくださったのは/

杉浦エイトさん

生年月日から自然界の10パターンでみる「エレメント占い」や、人生周期をみていく「フォーチュンサイクル占い」で、その人のキャラクターや運勢、気になる人との相性などを鑑定。ジュエリーデザイナーの経歴から天然石を使ったタロットや、香りを使って体調の悩みを改善するためのアドバイスなど、アロマやハーブの研究も行っている。

書籍『DestniyCodeですべてがわかる スゴい占い(日本文芸社)』発売中

Instagram:@eight_sugiura

twitter:@eight_sugiura

※おすすめコスメの箇所のみ、占い結果をもとにアンプルールマガジン編集部がアイテムのセレクト・ライティングを行っております。