麻(ヘンプ)から抽出した植物性オイルのことで、“CBD”は主成分となる「カンナビジオール」の略称です。

心身のリラックスやストレスの緩和、睡眠の質向上などといった効果が期待されており、美容や健康維持に役立つオイルとして日本でも耳にする機会が増えてきています。

CBDオイルって?

麻と聞くと、合法性や危険性が気になるところですが、成熟した麻の茎や種子由来のCBDについては国で使用が認可されているとのこと(麻の花穂や葉の利用は禁止)。

また、THC (人に高揚感を与える成分)が含まれた大麻とは異なり、精神作用を与えるものではなく、陶酔感や依存性も認められないため、安全に使うことができるのだそうです。

摂取方法は簡単で、そのまま飲むほか、コーヒーや紅茶に混ぜたり、ヨーグルトやアイスクリームにかけたりしてもOK。

ただし、他に投薬をしている場合は、医師へ相談を。

また、商品によって含有量も異なるため、自分の体質や体調にあったものを選ぶことが大切です。

疲れやストレスが溜まりやすい現代人の救世主になり得る可能性を秘めたCBDオイル。

心身のバランスを健やかに保つための選択肢の一つとして、気になる方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。

「デリケートゾーン」のケア方法は? 人に聞きにくい基本&新常識!

最近は専用ソープが数多く発売されたり、アンダーヘアを処理する人が増えたりと、どんどん更新されているデリケートゾーンケアの常識。 今回は、ちょっぴり人に...

カテゴリー

●スキンケア ヘアケア・ボディケアタグ

VIO脱毛 アンダーヘア デリケートゾーン ケア ボディケア 脱毛今回は、ちょっぴり人には聞きにくいデリケートゾーンのお手入れ方法の基本、そしてここ最近のトレンドにフィーチャー!

ニオイやかゆみが気になる方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

スキンケアと同じくらい大切! デリケートゾーンのお手入れ

デリケートゾーンとは、膣の外側周辺を指します。

ここは角質層がない敏感な部分もあるため、強い摩擦は大敵。

また、心身が健康な時であれば、デーテル桿菌(かんきん)という乳酸菌が膣内を雑菌などから守ってくれるので、デリケートゾーンをゴシゴシと強く洗わなくても健やかな状態はキープできます。

とは言っても、年齢を重ねるとともに乾燥しやすくなることで、ニオイ・かゆみ・黒ずみなどがより気になるという人も…。

そこでここからは、デリケートゾーンのお手入れ方法をご紹介します。

ベーシックなものから一歩進んだものまであるので、ぜひ参考にしてください!

【ケア方法①】専用ソープを使って洗う

デリケートゾーンを清潔に保ちたい人のために、最近は専用ソープがたくさん発売されています。

デリケートゾーンのpH値にあわせた弱酸性で、低刺激性ながら膣まわり特有の汚れを落としてくれるのが特長。

ニオイやかゆみをケアする成分が入っているものもあるので、お悩みにあわせて選びましょう。

【ケア方法②】洗ったあとはしっかり保湿

前述のとおり、デリケートゾーンは角質層がない部分があり乾燥しやすいエリア。

洗いすぎたり拭きすぎたりすることで、トラブルを招く場合があります。

近年は、デリケートゾーンにうるおいを与えてくすみや色ムラにまでアプローチするジェルや、エイジングケアにぴったりなオイル、さっと水分補給ができるミストなど、幅広い保湿アイテムが発売されています。

気になる人はぜひトライしてみて!

【ケア方法③】アンダーヘアはカットor脱毛がおすすめ

若い世代だと、女性だけではなく男性もしっかり脱毛している人が多いのだとか!

<カット>

いわば新時代の常識となりつつあるアンダーヘアの処理ですが、脱毛に抵抗がある場合は、一旦短くカットしてみましょう。

それだけでもムレを防いで、ニオイやかゆみが軽減されることもあります。

肌への負担をおさえながらカットするアンダーヘア専用シェーバーや、熱線で毛を焼き切るヒートカッターを使用すると、チクチクすることなく仕上げられます。

<脱毛>

自分でカットするのが怖い、こまめにお手入れするのは面倒くさい…という人は、サロンでお手入れするのも手です。

すべて脱毛してしまうのが恥ずかしいなら、一部分だけ残してもOK!

逆三角形やスクエアなど、形も選べるので気になる人はぜひサロンで相談してみて。

毛量が減ることで、生理の際のニオイの軽減が期待でますよ。

ただし、脱毛は白髪になっているとできないため、検討される人はご注意ください。

デリケートゾーンのお手入れでいつでも快適に!

それだけに、しっかりお手入れをすることでコンディションが整うエリアでもあります。

ぜひ日常にデリケートゾーンケアを取り入れて、ワンランク上のキレイ&快適を手に入れませんか?

実はサステナブル!? 外出先でもすぐに使えるUSB対応ポカポカグッズ5選

まだまだ寒い季節、部屋は温かくても、体は部分的に冷えを感じていませんか。 こちらの記事では、パソコンやモバイルバッテリーとUSBケーブルを接続して使え...

カテゴリー

●ライフスタイルタグ

寒さ対策 温活こちらの記事では、パソコンやモバイルバッテリーとUSBケーブルを接続して使えるポカポカグッズを紹介します。

持ち運びやすいアイテムもあるので、リモートワークのお供にも◎。ぜひチェックしてみてくださいね。

足元・肩・腰など冷えを感じやすいパーツを温めるUSB対応グッズ

足先からポカポカ♡ 「フットウォーマー」タイプ

出典元:PRTIMES

ヒーター搭載のウォーマーのなかに足を入れて使う温グッズ。

デスク下でも邪魔にならないコンパクトさで、足浴をしているような心地よさが得られるというもの。

段階別の温度調整やタイマーといった機能が付いていて使い勝手がよく、操作も簡単!

両足を入れるタイプやスリッパのようにそれぞれの足に対応するタイプなどがあります。

脚・肩・腰を包んで! 「ブランケット」タイプ

出典元:PRTIMES

ヒーターを搭載したブランケットは、デスクワーク時は脚の上に置いて、リラックスしたい時は肩にかけて、家事をする時は腰に巻いて…など、

シーンやパーツに合わせた使い方ができる便利なアイテム。

モバイルバッテリーを収納できるポケット付きのものであれば移動もOK!

室内だけでなく、アウトドアや車中の強い味方になってくれるはず。

手元の冷えに! 「グローブ」タイプ

出典元:PRTIMES

手元が冷えやすい人におすすめなのは、グローブタイプのヒーターです。

自宅での使用はもちろん、

モバイルバッテリーがあれば外出先でも手先を温めることが可能です。

手袋だけでは寒い…という場合は、ぜひ取り入れてみて!

使い捨てカイロを利用するのもありですが、経済的かつサステナブルな選択として候補に入れてみてはいかがでしょうか?

おしりもあったか♪ 「クッション」タイプ

出典元:PRTIMES

イスで使用したり、床に座る際にお尻の下に敷いたり、お尻を温めるクッションタイプのヒーターです。

手や足と違ってお尻の冷えは実感しにくいものですが、触ってみて肌が冷たければ冷えているサイン。

お尻はほかの体の部位に比べて脂肪が多いので、そもそも冷えやすいパーツであり、またずっと座りっぱなしだと血流が悪くなり、よけいに冷えを増長させてしまう場合も。

お尻が冷えていたら、あったかクッションを取り入れてみるのも手!

服に付けられる!「ウェアラブルヒーター」タイプ

出典元:PRTIMES

貼り付けタイプのカイロのように衣類に付けられるウェアラブルなヒーター。

背中・腰・お腹など、冷えを感じやすい部分を温めてくれます。

軽量、薄型のヒーターはアウターに響きにくく、着ぶくれもなし。

保温インナーが袖からチラ見えしちゃう!ということも気にせずに、日中を温かく過ごせそうですね。

「冷えは万病のもと」と言いますが、寒さは我慢せず、便利グッズの力も借りていきたいですね。

湿度が年間で一番低い2月!「アンプルール」の保湿力バツグンのコスメでうるおい美肌に♪

一年の中で湿度が一番低下する2月。 空気の乾燥に寒さも加わり、肌にとっては最も過酷な時季と言えます。 そんな状況の中で今一度見直したいのが、保湿ケア。...

カテゴリー

●スキンケア 保湿・うるおいケアタグ

おすすめアイテム スキンケア 乾燥 保湿 美肌ケア

一年の中で湿度が一番低下する2月。

空気の乾燥に寒さも加わり、肌にとっては最も過酷な時季と言えます。

そんな状況の中で今一度見直したいのが、保湿ケア。

肌をしっかりうるおすことのメリットをおさらいしてみると、その重要性が感じられるはず!

「アンプルール」のおすすめ保湿アイテムも併せてご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

うるおい肌のメリットは? 保湿の基礎知識をおさらい

■バリア機能を高め、自らうるおう機能をキープ

肌は本来、外部刺激から守る“バリア機能”が備わっており、角質層の水分量が20~30%あるときに正常に働くと言われています。

肌自らがうるおう機能を保持するためにも保湿ケアは欠かせません。

■シミやそばかすの予防

肌がしっかりうるおっていると、ターンオーバーが正常に行われるように。

その結果、シミやくすみの要因であるメラニンの排出が促されて、透明感のある肌へと近づけます。

■キメを整え、化粧ノリがアップ

きちんと保湿ケアをすると、肌表面がなめらかになって毛穴が目立ちにくくなるため、光を反射しやすくなってツヤ感がアップします。

さらに、化粧ノリがよくなり、ファンデーションの毛穴落ちや乾燥による化粧崩れを防げるという嬉しいメリットも。

■化粧品がスムーズに浸透

十分な保湿でキメを整えることで化粧品の浸透がスムーズになります。

その結果、肌の必要な箇所まで美容成分がしっかり届き、より効果を感じやすくなるように!

■さまざまな肌悩みを予防

小ジワやニキビなどの肌悩みも、乾燥が引き金となっていることが…。

悩み別のアイテムでお手入れしながら、保湿ケアも徹底させましょう。

冬におすすめ! 「アンプルール」の保湿アイテム4選

ここからは「アンプルール」のアイテムの中でも特に保湿力が高いアイテムをご紹介します。

かさつきをなんとかしたい!という方はぜひお試しください。

1.ブライトニング効果も備えた保湿ゲル

50g 4,730円(税込)

肌表面にうるおいのヴェールを張りめぐらせ、水分蒸発をブロック。

ハリとツヤに満ちたイキイキとした肌を目指す保湿ゲルです。

クリームのような見た目でありながら、肌の上に広げるととろけるようになじむみずみずしいテクスチャーが特長。

ブライトニング成分・ハイドロキノン誘導体を配合し、明るい肌へと導きます。

2.保湿力を強化しながら美白もかなえるクリーム

ラグジュアリーホワイト 薬用デイ&ナイトクリーム[医薬部外品]

30g 9,900円(税込)

シアバターや3種の保湿成分を配合した、薬用美白クリーム。

有効成分アルブチンのほか、ハイドロキノン誘導体・ビタミンC誘導体・酵母エキスを配合。

シミやそばかすを防ぐと同時にたっぷりのうるおいを与え、明るくツヤのある肌へと導きます。

季節を問わず、朝晩心地よく使えるなめらかなテクスチャーです。

3. 保湿も美白も! 角層深くまでうるおす化粧水

120mL 5,500円(税込)

優れた浸透力で角質層深くまで染みわたり、うるおいとハリに満ちた肌へと導く化粧水。

新安定型ハイドロキノンやトリプルセラミドなどのリッチな美容成分を配合し、ひときわクリアな輝きを引き出します。

とろみのあるテクスチャーとカモミールを基調としたやさしい香りで心地よいお手入れタイムを演出。

4. 皮膚がうすく乾燥しやすい目元にピッタリな美容液

20g 8,800円(税込)

純生レチノールや植物幹細胞など、美容成分をたっぷり配合した目もと用美容液。

先進美容成分とリフトケア成分による多角的なアプローチにより、ピン!としたハリのあるみずみずしい目元へ。

こっくり濃厚なテクスチャーでありながら、ベタつかずさらりとなじんでピタッと密着。

気になる部分には重ねづけがおすすめです。

たっぷり保湿で乾燥に負けないうるおい肌をキープ!

改めて保湿のメリットを確認してみると、日々のお手入れにも力が入りますよね!

乾燥が気になる今の季節、うるおいに満ちたツヤのある素肌を目指して、保湿ケアを徹底してみてはいかがでしょうか?

【簡単レシピ】余ったお餅でフレンチトースト!?|ビューティスペシャリストコラム

美容のスペシャリストたちが、さまざまなアプローチからキレイのヒントをリレー形式でお届け! 今回執筆を担当するのは、食にも造詣の深い池ももこさんです。 ...

カテゴリー

●レシピタグ

キレイのヒント ビューティスペシャリストコラム レシピ 専門家監修 池ももこ今回執筆を担当するのは、食にも造詣の深い池ももこさんです。

【簡単レシピ】余ったお餅でフレンチトースト!?

お雑煮におしる粉など、ひと通りの定番アレンジを楽しんでもまだまだ余る正月のお餅。

実は去年のものがまだ冷蔵庫に眠っていて…なんて方もいらっしゃるのでは?

そこで今回は、余ったお餅をちょっとしたひと工夫で簡単美味しく消費できるアイデアレシピをご紹介します。

特別な食材も必要なし! 身近にあるものをちょい足ししていくだけで、見た目も華やかにもっちり美味しく大変身♪

一度は試していただきたいおすすめのレシピです。

簡単4step ! お餅でバナナフレンチトースト風

〈材料/1人分〉

・切り餅…2個

・バナナ…1本

・調整豆乳…100mL

・きび砂糖…15g

・卵…1個

・バター…10g

-トッピング-

・メープルシロップ…適量

・タイム…トッピングですのでお好みで

〈作り方〉

step1

耐熱ボウルに小さく切ったお餅と豆乳、砂糖を入れたらふんわりラップをかけてレンジにかけます(600wで3分半程度)。

step2

お餅が溶けるように混ぜ合わせたら、卵と適当な大きさにちぎったバナナ(1/3本程度)も加えてさらに混ぜます。

step3

バターをひき、弱火で熱したフライパンに生地を入れたら蓋をして4分程度焼きます。

step4

気泡がたくさん出てきたらフライパンの中央に向かって生地を折り畳み、空いたスペースでトッピング用に残しておいたバナナに焼き目を付けます。

〈レシピの補足〉

バナナはまるごと一本を生地に入れて焼いても美味しいです◎

なるべく熟したものを使うのがおすすめ。

フライパンの蓋がなければ、アルミホイルをふんわり被せるだけでもOKです。

甘いものを食べながらダイエット…?

今回は、お餅のフレンチトーストに栄養価の高いバナナを合わせたレシピをご紹介しました。

フレンチトーストに、ビタミンやミネラル・食物繊維をバランス良く含んでいるバナナを加えることによってお砂糖を控えめにしてもしっかりとした甘みを楽しめます。

また、バナナはいろいろな種類の糖を含んでおり、それぞれ体内に吸収される速度が異なるため血糖値の急上層を防いで脂肪を溜め込みにくくすることでダイエット効果も期待できちゃうかも…?

ふっくらもっちもち! 甘さと香ばしさを同時に感じられてとっても美味しいですよ。

池ももこさんプロフィール

「共感→目的に繋げるビジュアル提案」を得意とし、食品メーカー~美容・健康商材、ライフスタイル雑貨、ファッションブランドなどのSNS・ECサイトで使用するクリエイティブ素材づくりに携わる。

また独自の料理メソッドが人気を集め、フジテレビの料理動画番組にてレギュラーにも抜擢。

企業の商品開発やSNSでのスタイリングや撮影、テレビCMにてフードスタイリングなども担当。

企業の売上が前年比の40倍になったり、即完売したりするなど、売上アップに繋げるビジュアル提案やディスプレイづくりにも定評がある。

近年では企業公式のIGTVなどでMCやイベント講師等も務める。

マスク生活の今こそチャンス! 歯科矯正の種類とそれぞれのメリットを解説

コロナ禍における外出自粛の流れで様々な行動が限られるなか、その状況を逆手に取って今だからできることにチャレンジする人が増えています。 そのひとつが、今...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

口元美容 歯並び 歯列矯正 歯科矯正そのひとつが、今回ご紹介する歯科矯正です。

人と会うことが減り、マスクを着用して口もとを自然に隠せる昨今は、歯科矯正をはじめる絶好のチャンスです。

ここからは歯科矯正の種類と、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。

そもそも、歯科矯正とは?

歯科矯正とは、歯並びや噛み合わせを改善する治療のこと。

専用の器具を歯に装着して、理想の位置にゆっくりと動かしていきます。

子どものうちに行うというイメージを持っている方が多いかもしれませんが、歯の成長が完了している成人であっても、いつでも歯科矯正を始めることができます。

歯並びが良くなるメリットは?

・気負わず笑顔になれる

歯科矯正のメリットは、なんといっても笑顔に自信が持てるようになること。

歯の凸凹や隙間、出っ歯などが改善されるため、コンプレックスの解消に繋がります。

・清潔な口内環境を保てる

歯並びが悪いと、虫歯や歯周病が進行しやすいというリスクがあります。

その原因は、汚れが歯ブラシの当たりにくい場所に溜まりやすいためです。

歯並びが良くなれば歯磨きがしやすくなり、清潔な口内環境を保つことができます。

・咀嚼機能が向上する

歯科矯正により嚙み合わせが改善すると、咀嚼機能が向上して胃腸の負担が軽減します。

また、噛み締める力がかかりづらくなり、将来的に健康な歯を残せる可能性が高くなります。

矯正方法の種類は主に3つ!それぞれのメリットやデメリットは?

(1)ワイヤー矯正

最もオーソドックスな矯正方法がワイヤー矯正です。

歯の表面に器具をつけるため、表側矯正とも呼ばれています。

ほかの矯正方法に比べて費用が安く、丈夫なのが特長です。

また、短期間で治療が終了するうえに、適応範囲が広く、様々な歯並びの治療ができます。

デメリットは、器具が目立ちやすいこと。

また、キャラメルやガムなど、ねばりの強い食べ物などが制限される場合があります。

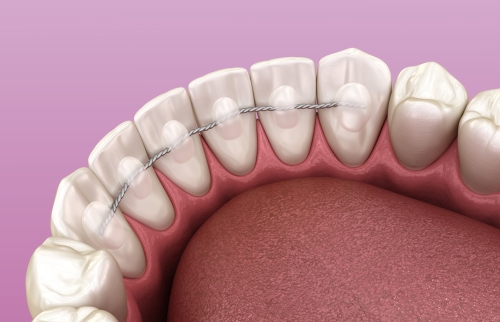

(2)裏側矯正

歯の裏側に器具をつける方法です。

舌側に取りつけることから、舌側矯正・リンガル矯正とも呼ばれています。

表からはほぼ器具が見えないため、他人に気づかれることはほとんどありません。

ただし、器具を接着する歯の裏側は凸凹としていて複雑であることから、専門医の技術力が求められ、通常の表側矯正と比べて約1.5倍の費用がかかるといわれています。

また、内側に入っている歯を外側に押し出す場合、治療期間も表側矯正に比べて時間がかかる傾向にあります。

(3)マウスピース矯正

マウスピース矯正は、一人ひとりの歯型を採ったオーダーメイドの器具(アライナー)を使用します。

治療段階に合わせてつけ替え、理想の歯並びへ少しずつ近づけます。

アライナーは透明で目立ちにくく、金属アレルギーの心配がありません。>

デメリットは、1日20時間程度アライナーを装着しなければならないこと。

そのため、モチベーションをキープし続けることが大切です。

また、基本的にアライナーを装着したまま飲食はできません(水・白湯・炭酸水のみ可)。

なぜなら、虫歯や歯周病のリスクが上がってしまうからです。

そのため、ワイヤー矯正と比べて気軽に食事ができないことも懸念されます。

マスクを取っても自信に満ちた口もとに

口もとの印象は、清潔感や好印象のアップにも繋がります。

歯科矯正は目立つから躊躇していたという方も、マスク生活が定常化している今こそ挑戦してみてはいかがでしょうか。

その役割はまるで排水管!? 意外と知らないリンパと美容の関係とは

マッサージなどでよく耳にするリンパ。 聞きなじみはあるものの、実際何なのかよくわからない…。 そんな疑問を解消するべく、今回はビューティサイエンティス...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

マッサージ リンパ 専門家監修 岡部美代治 美容聞きなじみはあるものの、実際何なのかよくわからない…。

そんな疑問を解消するべく、今回はビューティサイエンティストの岡部美代治さんにリンパの基礎知識やケアの方法などをお伺いしました!

リンパは巡りを滞らせないための排水管!?

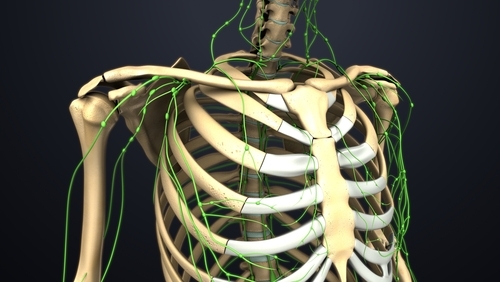

人間の身体は約70%が水分(体液)でできており、その水分を絶え間なく循環させて健全な生命活動を維持する機能を担っているのが、血液とリンパです。

「血液の主な役割は、身体のすみずみに水分や酸素・栄養素を行き渡らせること。一方のリンパは体内の余分な水分や老廃物、細菌類などを吸収し、浄化することにあります。血管が蛇口だとすると、リンパ管は排水管のようなものですね」と岡部さん。

リンパは、身体のすみずみに張り巡らされているリンパ管を通って、余分な水分や老廃物などを回収。

至る所に存在するリンパ節で一旦それらを堰き止めて浄化し、最終的に鎖骨辺りで血管(静脈)と合流します。

よく風邪などで「リンパが腫れる」と言いますが、これはリンパ管を流れてきたウイルスや細菌が体内に広がらないように、リンパ節の免疫機能が発動しているからなのだそうです。

「リンパの流れが滞って体内の循環が悪くなると、不要な水分や老廃物がたまりやすくなり、肌荒れやむくみなどさまざまな不調を引き起こします。これはリンパだけでなく血液も同じ。リンパの流れと血行は連動している部分があるので、両方の巡りをスムーズにすることを意識してみましょう」

適度な運動とバランスのとれた食事が巡りを促す特効薬!

美容にも健康にも大きな影響を与えるリンパ。

では、リンパの巡りを滞らせないためには、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか?

「適度な運動がおすすめです。リンパ管には、血管でいう心臓のようなポンプがあるわけではないので、リンパ管内の逆流防止弁が効果的に働くように、 身体を動かして全身の巡りを促すことが欠かせません。運動は、散歩やストレッチなど軽いものでもOKです」

また、より手軽にできるものとしてマッサージも効果的なのだそう。

「リンパは皮膚の表面に近いところにあるので、揉むというより触れるくらいのタッチで行います。スキンケアで化粧水やクリームをなじませるついでに行う感じでも十分です」

岡部さんによると、運動もマッサージも行うタイミングに厳密な決まりはないのだとか。

1日1分でもいいので、とにかく継続することが大切。

自分がゆったりとリラックスでき、気持ちいいと思える方法で習慣化することがポイントのようです。

さらに、あわせて気をつけておきたいのが食生活。

「特にビタミン不足には気をつけましょう。ビタミンは身体の代謝をコントロールするために欠かせない物質ですが、体内で合成することができないため、食事で補う必要があります。一緒に緑黄色野菜や穀物など栄養価が高い食材も偏ることなく取り入れ、バランスのよい食事を摂るようにしましょう」

“気”の流れを意識した三位一体のケアを

身体の巡りを整えるためには、リンパと血液に加えて、“気”の流れを意識することも大切なのだそう。

「東洋医学では気血(きけつ)と呼ばれ、“気”と“血液”は密接な関係にあるのです」と岡部さんは語ります。

“気”というのは目には見えませんが、自律神経などメンタル面に深く関わってくるもの。

ストレスをため込まず、気の流れを安定させることがリンパや血液のすこやかな巡りに繋がり、またその逆も成り立つと言います。

身体の排水管として、体内の老廃物だけでなく、心の老廃物も回収してくれるリンパ。

早速今日からリンパ、血液、気の流れを三位一体を意識しながら効率的に巡りを整えて、日頃の疲れがたまった身体と心を浄化してみてはいかがでしょうか?

監修の方のご紹介:ビューティサイエンスの庭・岡部美代治さん

ビューティサイエンティスト/化粧品開発コンサルタント

山口大学文理学部理学科生物学卒業後、化粧品会社にて商品開発やマーケティング等を担当。

数多くのヒット商品を手がける。

2008年4月独立し、現在は「ビューティサイエンスの庭」で美容業界へのコンサルティングを運営。

科学的な視点から解説する美容アドバイスは美容業界でも多くの支持を集めている。

http://www.beautysci.jp/index.html

\岡部美代治さん監修の過去記事はこちら/

今度こそ繰り返さない! 大人ニキビの要因と予防対策について

近年、マスクの着用が必須になったことで、ニキビと久しく縁がなかった方まで悩まされているのだとか。 それを背景に、マスクとニキビの要因であるアクネ菌を掛...

カテゴリー

●スキンケア 保湿・うるおいケアタグ

スキンケア ニキビ マスク 対策 生活習慣 美肌ケア 肌トラブルそれを背景に、マスクとニキビの要因であるアクネ菌を掛け合わせた「マスクネ」という造語まで生まれたほどです。

しかし、大人になってニキビができるとなかなか治りにくいため、普段のお手入れから予防をしておきたいもの。

そこで今回は、ニキビができる要因や防ぐ予防対策などについてご紹介していきます。

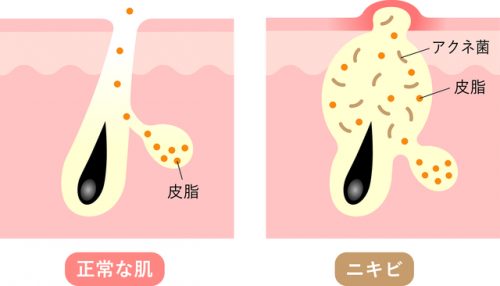

ニキビはどうしてできるの? 若いころのニキビとの違いは?

ニキビには大きく分けて、思春期ニキビと大人ニキビがあります。

思春期ニキビは、過剰な皮脂×アクネ菌の増殖によるもので、皮脂量の多い額やTゾーン・髪の生え際などにできやすいのが特徴。

一方、大人ニキビは角質が蓄積することで毛穴がふさがり、その内側につまった過剰な皮脂×アクネ菌の増殖の組み合わせで起こり、口もとやフェイスラインに多く出現します。

大人ニキビができる理由はさまざま

そして、このターンオーバーは、加齢だけでなく、ストレス・乾燥・食生活の乱れ…など、さまざまな要素が絡まって乱れがちに。

次のチェックリストに当てはまる項目が多い方は早めに予防対策を!

【大人ニキビの悪因チェックリスト】

☑肌が乾燥しがち

☑何度も洗顔してしまう

☑ストレスを感じている

☑睡眠不足

☑顔を触るクセがある

☑野菜不足を感じている

大人ニキビをつくらないための3つの対策

大人ニキビは要因が複雑に絡まりあっていることが多いので、予防するにはスキンケアはもちろんのこと生活習慣や食生活の見直しもマスト。

ニキビを防ぐライフスタイルにチェンジして、すこやかな肌を手に入れましょう。

①スキンケア

肌のターンオーバーも整って、肌の透明感も高まりますよ。

また、ニキビができやすい人は肌タイプに合った洗顔料で丁寧に洗い、清潔な状態をキープするようにしましょう。

皮脂分泌が多い髪の生え際やTゾーンなどは特に念入りに。

また、洗い残しがないようしっかりすすぐのも重要なポイントです。

②生活習慣

普段から趣味を楽しむ、運動をするなど自分に合った方法でストレスを解放するとともに、湯船に浸かり体を休めてから床につくなど睡眠の質を上げることも心掛けて。

また、普段から顔を触るクセがある方は要注意です。知らず知らずのうちに触って悪化させている可能性が。

③食生活

逆に、ビタミンB2・B6は皮脂分泌をコントロールし、免疫力アップに効果的。

体内で、ターンオーバーを促すレチノールに変換されるβカロテン(ビタミンA)や、酸化を防ぐビタミンC・Eもぜひ摂取しておきたい成分です。

食事で摂るのが難しという方はサプリを活用しても。

それでもニキビができてしまったら…状態に合わせたお手入れを!

ニキビには4タイプあり、見た目の色や大きさで判別します。

それぞれのニキビの段階に合わせたお手入れをすることで悪化を防げるだけでなく、跡が残りにくくなるというメリットも。

■白ニキビ:ピーリング洗顔で肌を清潔に

肌表面がブツブツと盛り上がっている白ニキビは、炎症を起こしていないので痛みはありません。

ピーリング効果のある洗顔料で不要な角質をやさしく取り除き、毛穴の風通しをよくしましょう。

乾燥が気になる方は、ニキビ部分にだけ使用してもOK!

■黒ニキビ:ビタミンC入り化粧品をプラス

皮脂が酸化すると白ニキビから黒ニキビになりますが、こちらも炎症を起こしていないので痛みはありません。

白ニキビと同じくピーリング効果のある洗顔料に加えて、抗酸化作用のあるビタミンCを配合した化粧品もプラスして

。

毛穴引き締め作用もあるのでニキビ跡のケアにも◎。

■赤ニキビ:とにかく刺激を与えない

炎症を起すと、痛みを伴う赤ニキビになります。この状態のときは、刺激を与えないことが必要不可欠。

また、赤二キビができている間はなるべくメイクを控えるのがおすすめ。

クレンジングが省略できるので、肌への負担も軽減されます。

炎症がひどい場合は、皮膚科を受診しましょう。

■黄ニキビ:跡を残さないケアを

膿がたまっている黄ニキビには、赤ニキビと同じケアを。

炎症が収まった後、浅い凹みが気になる方はレチノール入りやピーリング化粧品を、色素沈着が気になる方は美白化粧品をお手入れに投入しましょう。

クレーター状のニキビ跡が気になる方は、美容医療に相談することをおすすめします。

ニキビをつくらない、悪化させない!

それをかなえるには、肌はもちろん自分自身をいたわることがマスト。

できることから少しずつ見直して、輝く肌を手に入れましょう。

リベンジ夜更かし対策にも!? 「デジタルデトックス」で心身スッキリ

日中有意義に過ごせなかったストレスをその日のうちに発散しようと、睡眠時間を削ってまで活動する、いわゆる「リベンジ夜更かし」をしてしまう方が増えているそ...

カテゴリー

●ライフスタイルタグ

ストレス緩和 ヘルスケア ライフスタイル 健康寝る時間が遅くなったのについついPCやスマホをいじってしまい、気づいたら明け方になっていた…なんて経験がある方もいるのでは?

睡眠時間と反比例するように、PCやスマホを見ている時間が長くなると、睡眠不足になるばかりではなく、余計にストレスがたまって心身に不調をきたすことも。

もし、PCやスマホを見過ぎているかも!?と思うなら、一度「デジタルデトックス」を試してみるのがおすすめ。

これは、デジタルツールと一定期間離れて、現実世界でコミュニケーションをとったり自然と触れ合ったりと、元来の人間らしい生活を送る取り組みのことです。

デジタルデトックスに期待される効果

・気持ちがスッキリする

・目の疲れがとれる

・頭(脳)の疲れがとれる

・睡眠の質の向上

・ストレス軽減

・ひらめきがよくなる

・五感が冴える

・幸せな気持ちになる

なかなか実践しにくい方は、休みの日だけデジタルツールの使用時間を設定して半強制的に制限したり、日中は通知オフにしたりするなど、できることからチャレンジしてみるのが◎。

それでも難しいという方は、別の部屋に置くなど物理的に距離を置くのも一手です。

ぜひ一年の始まりに「デジタルデトックス」を行って、心身ともにリセットしてみてはいかがでしょうか。

発売直後から大好評! ウワサのクレンジングバームお試しレポ★

イメージキャラクターに赤楚衛二さんを起用したWEBムービーが話題の「アンプルール」の『クレンジングバーム』。 癒やしのコンテンツはもうご覧になっていた...

カテゴリー

●スキンケアタグ

お試しレポート クレンジング クレンジングバーム スキンケア メイク落とし癒やしのコンテンツはもうご覧になっていただけましたか?

おかげさまで、こちらの商品は発売直後から大好評!

そこで今回は「アンプルール マガジン」編集部が実際にお試ししながら、テクスチャーや使用感などを詳しくレポートします。

あなたも“くされ縁毛穴”とサヨナラできるかも⁉ その実力をとくとご覧ください♪

濃厚シルキーバームで毛穴レスな肌印象に!

クレンジングバーム

80g・3,960円(税込)

商品詳細はこちら>>>

気になっていてもなかなかクリアにできない、毛穴の角栓や黒ずみ。

その元となるのは、肌に残った汚れや古い角質・酸化皮脂です。

これを放置していると毛穴目立ちが進行し、肌がくすんで見えてしまうことも!

そこで、スキンケアに取り入れたい頼れるパートナーが「アンプルール」の『クレンジングバーム』です。

とろける濃厚テクスチャーで、メイクはもちろん毛穴の奥の汚れまでするんとオフ。

独自の発酵メルティング処方を採用することで、すぐに再生する“角栓たまご”にアプローチして、栓化プロセスをブロックします。

さらに、ブライトニング*効果が期待できるビタミンカクテルや肌荒れを防ぐCICAなどの美容成分をたっぷりと配合している点もポイント。

透明感あふれるすこやかな肌へと洗い上げます。

肌のゴワつき・毛穴詰まり・くすみなどをケアしたい方には特におすすめ!

*うるおいを与えて、明るい肌印象に導くこと

『クレンジングバーム』の使い心地を詳しくチェック!

さっそく実際の使い心地を詳しくお届け!

まずは乾いた手のひらに、付属のスパチュラでさくらんぼ粒大の量を取ります。

この時点ではかなりしっかりめのテクスチャーで、サクッとすくえました。

こぼれ落ちることもありません。

こっくり濃厚なテクスチャー

濃厚なバームを手にのせた瞬間、体温でとろけてなめらかに広がっていきます。

これがなんとも気持ち良い感覚!

摩擦を抑えたやさしい肌当たり

手のひらで軽く温めたあと、メイクとよくなじませます。

クッション性の高いテクスチャーで摩擦が軽減され、肌への負担感もなく、するすると伸びていきました。

メイクにじわっとなじんで浮かせる

オイル状に変化しました。

アイシャドウ・リップ・ウォータープルーフのマスカラにもしっかりなじんで浮かせています。

するんとオフ! しっとりとした洗い上がり

水分を加えて乳化させたあとに洗い流します。

ここで驚きなのが、すすぎ終わる早さ!

肌残りもなくするんとオフが完了しました。

さらに、しっとりすべすべの心地よい洗い上がりもGOOD!

肌に必要なうるおいが守られている感じがします。

これで毛穴汚れや不要な角質・皮脂にもアプローチできるのだからうれしい♪

気持ちまで解きほぐす安らぎの香り

10種以上のハーブとシトラスアロマをブレンドしたハーバルシトラスが、やさしく広がります。

心安らぐ香りに包まれながら、ゆったりとした気分でクレンジングタイムを堪能できました!

つい触れたくなるような愛され肌へ!

でも、肌も心もすっきり軽やかにしてくれる『クレンジングバーム』があれば、メイクオフが癒やしの時間へと変わるはず。

“くされ縁毛穴”にサヨナラをして、明るくすこやかな愛され肌へシフトしましょう!

運動しないで痩せたい!正月太りが気になるあなたに届けるダイエット法4選

年末年始は、寒さで家にこもりがちになるだけでなく、ごちそう三昧もあいまって太りがちに。 そんな中、今すぐダイエットを始めたいとは思っているけれど、継続...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

お正月 ダイエット ヘルスケア 正月太り 食事そんな中、今すぐダイエットを始めたいとは思っているけれど、継続的なトレーニングは苦手という方もいるのでは?

そこで今回は、運動しないで行えるダイエット法を4つご紹介します。

自分のライフスタイルや体質・性格に合ったものを取り入れて、冬の間にすっきり美人を目指しましょう♪

食べるのを我慢するのはイヤ! ご飯の量は減らしたくない派

食べる順序や食べ方を意識するだけで痩せ体質に!

食物繊維を多く含んでいる野菜やきのこ・海藻類は噛みごたえがあるので、先に食べるのがGOOD。

野菜と聞くとサラダを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、スープにしても◎。

胃や腸を温めてくれるので、その働きを活発化させる効果も期待できますよ。

また、よく噛んで食べすぎを予防することは、運動をしないダイエットにおいて重要なポイント。

満腹中枢を刺激して、食べ過ぎを予防することができます。

シンプルでわかりやすいのがいい! 一食くらいなら我慢できる派

食事の一部をダイエット食品に置き換えるダイエット法は、比較的簡単に始められるのが魅力。

ただし、置き換えダイエットの場合、朝・昼・夜のどの食事を置き換えるかで、気をつけるべきポイントが変わってきます。

①朝食を置き換える場合

昼と夜は通常食で過ごせるので、ストレスが少ないというメリットもあります。

②昼食を置き換える場合

どうしても夕食までの空腹感が辛くなりがちなので、おやつが食べたくなったら、ロカボナッツなど噛みごたえのあるものを少しだけどうぞ。

③夕食を置き換える場合

プロテインやダイエットスープ・酵素ドリンクなどを摂りましょう。

夜は日中に比べて消費するカロリーが少ない半面、食事における摂取カロリーが上がりがちなため、夕食をダイエット食に置き換えると効果が出やすくモチベーションも維持しやすいですよ。

置き換えダイエットを短期決戦にしてしまうと思うような効果を得られない場合もあるので、気長に無理なく続けることが大切です。

1週間でなんとかしたい! すぐに結果を出したい派

短期間で体重を落としたい!という方なら、ファスティングダイエットにトライしてみては?

数日間だけ食事を摂らないファスティングは、摂取カロリーを抑えられるだけでなく、食べ物を毎日消化するために働いている内臓を休ませることも可能に。

その分、他の臓器にエネルギーが行き渡り、体内の老廃物や毒素の排出を促せるようになるためデトックス効果も期待できます。

ただし、急に食事を抜くのは体に負担になるので、きちんとポイントを押さえて取り入れましょう。

ポイント①準備期間

急に食事を抜くと人間の体は飢餓状態と認識して、脂肪を溜め込むようになってしまいます。

消化の良いものを食べながら、3日間で徐々に食事の量を減らします。

ポイント②ファスティング期間

ファスティングダイエットにおすすめのレシピや専用のドリンクなども売っているので、作る時間がない方でもチャレンジできます。

ポイント③回復期間

おすすめの回復食としては味噌汁やスムージーなど。

脂っこいものなどは避けて、準備期間と同じように徐々に通常食に戻していきます。

なおファスティング中はアルコールやカフェインは摂取禁止です。

代わりにたっぷりの水分を摂りましょう。

飲みすぎが要因かも!? 体重よりもむくみが気になる派

むくみは、体から水分がスムーズに排泄されず体内に滞っている状態。

疲れやすくなったり、胃腸が弱ったりと、見た目だけでなく体調不良にもつながるので速やかにケアしたいものです。

むくみに即効性を期待できるのがリンパを流すマッサージ。

寒い季節なら湯船に浸かって体を温めながら行うと血液の循環が良くなり老廃物の排出を促します。

マッサージステップ①

血流がよくなり足先の冷えも解消できますよ。

マッサージステップ②

ふくらはぎを両手でつかみながら、足首から膝に向かって筋肉をほぐしてあげましょう。

マッサージステップ③

力任せにマッサージせずにやさしくリンパを流すようなイメージです。

湯船に浸かることができない日でも、足湯をしてマッサージオイルなどを使って行うだけでも体が温まってすっきりします。

いかがでしたか? 自分に取り入れやすい方法を試してみてすっきりボディを手に入れましょう!

エイジングケアに役立つ「幹細胞」や「GF(成長因子)」を解説

エイジングケア成分として、ここ数年で幹細胞やGFなどの成分が注目を浴びています。 でも「聞いたことはあるけど結局よくわからない…」という方は少なくない...

カテゴリー

●スキンケア エイジングケアタグ

EGF GF エイジングケア エイジングケア成分 幹細胞 成分 植物幹細胞

エイジングケア成分として、ここ数年で幹細胞やGFなどの成分が注目を浴びています。

でも「聞いたことはあるけど結局よくわからない…」という方は少なくないはず。

そこで今回は、幹細胞とGFの2つについて詳しくご紹介します!

幹細胞とは?

幹細胞とは、細胞分裂で自己を増やす「自己複製能」だけでなく、異なる働きを持つ細胞へと分化する「分化能」を持つ特殊な細胞を指します。

生物は細胞の集合体によって構成されており、細胞は絶えることなく古いものから新しいものへと入れ替わっています。

幹細胞は、この“細胞の生まれ変わり”を助けるという、とても重要な役割を担っていると考えられているのです。

そんな幹細胞にはヒト由来・植物由来・動物由来の3種があります。

ヒト幹細胞

主にヒトの皮下脂肪から採取した脂肪由来の幹細胞。

肌なじみもよく、アレルギーを起こしにくいのがメリット。

植物幹細胞

植物から抽出された幹細胞のこと。

抗酸化力・保湿力が期待できるといわれています。

動物幹細胞

ヒトの皮膚幹細胞と構造が似ているといわれる羊・豚・馬などの動物の胎盤から採取された幹細胞。

アレルギーの問題などから、日本では動物幹細胞を使用したコスメは主流ではありません。

簡単にいえば、幹細胞は細胞の生まれ変わりをサポートする機能をもっているということ。幹細胞を培養して抽出したエキスが配合されたコスメを使用することで、若々しい印象を目指せます。

GF(成長因子)とは?

幹細胞エキスと同様に話題を集めているGF。

正式名称はグロースファクターといい、日本語では「成長因子」のほかに「細胞増殖因子」とも呼ばれています。

これはたんぱく質の一種で、もともと私たちの体内にある成分。肌の力を底上げして、新陳代謝をサポートしたりダメージを修復したりといった働きがありますが、18歳を境に減少しはじめます。

若々しい印象をキープするには、このGFが欠かせないといっても過言ではありません。

また、GFには数多くの種類がありますが、ここでは美肌に深く関わりのあるものをピックアップしてご紹介します。

EGF(上皮細胞成長因子)

表皮全体に働きかけて、肌のターンオーバーを促進。明るくつややかな印象をもたらします。

HGF(肝細胞増殖因子)

基底膜の波打ち構造にアプローチ。肌を健やかな状態へ導きます。

FGF(線維芽細胞増殖因子)

真皮内のコラーゲンを作り出す線維芽細胞に機能。ハリと弾力をもたらします。

IGF(インスリン様成長因子)

骨や筋肉・血管などを強化。ほかのGFの力を高める効果も。

幹細胞やGFの力を借りて、エイジングケアに手ごたえを!

これまでなかなかコスメにおけるエイジングケア効果が期待できなかったという人も、幹細胞やGFを配合したコスメを使えば、変化を実感できるかも!

それぞれの特性を知って、日々のスキンケアに取り入れてみてくださいね。

年末年始におすすめのアロマは? ポジティブマインドで新年を迎えるための香り活用術

年内の仕事がひと段落して、いよいよ冬のホリデーシーズン本番。 続くコロナ禍で相変わらず外出の機会があまりなかったという方は多いと思いますが、それでも何...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

アロマ ストレス緩和 リラックス 疲れ 精油 香り続くコロナ禍で相変わらず外出の機会があまりなかったという方は多いと思いますが、それでも何かと慌ただしくなる年末年始。

気分が高揚していても、思いのほか疲れが溜まっているものです。

新年を笑顔でスタートするためには、心と身体を休ませるおうち時間の過ごし方が大事。

そこで今回は、ゆったりアロマで心身を整えてくれる精油をピックアップしてご紹介します!

気分良く新しい年をスタートするために!おすすめアロマ3選

①リラックスしたい時におすすめの精油

心身を緊張から解き放つ<マジョラム(スイート)>

マジョラムにはいくつか種類がありますが、中でもマジョラム スイート(Origanum majorana)は精神的疲労の緩和に優れ、不安やストレスがある時にとても役立ちます。

筋肉の緊張を和らげ、血液の循環や消化を促す作用もあり、疲れた心と体を温かく包み込んで深いくつろぎと幸福感を呼び起こします。

おすすめの使い方 / 寝室の芳香浴

・マジョラムの精油 2~3滴

・広口のカップまたはボウル

・湯

カップやボウルに精油を2~3滴垂らし、熱い湯を注ぎ入れます。

眠りに就く前、湯気と一緒に広がる芳香をゆったりとした気分で楽しみましょう。

香りを感じすぎると入眠しにくいものです。枕のそばには置かないほうがベター。

②リフレッシュしたい時におすすめの精油

空気を浄化し身も心も引き締める<ジュニパー>

昔、薬用酒だったというジンの香りづけとしても有名。その青黒い実から精油を抽出します。

収斂作用に優れ、肝機能を強壮し利尿作用も高いことから、むくみ緩和のマッサージによく用いられます。筋肉疲労にも有効。

おすすめの使い方 / マッサージオイル

・ジュニパーの精油 6滴~10滴

・キャリアオイル 30ml (マッサージ用の植物油)

お風呂上りなど一日の終わりに使うのが効果的です。

むくみが気になるところや、コリ・ハリを感じるところを中心に塗布したら、筋肉をほぐして体液を流すイメージでマッサージしましょう。

腰・腹部も忘れずに。

ジュニパーの苦みのある香りが、強すぎると感じたら量を減らし、その分ゼラニウムやローズマリーを加えます。

香りを和らげながら、相互作用の効果も期待できるのでおすすめです。

③前向きな気分になりたい時におすすめの精油

わずらわしさを忘れてクリアな思考へと導く<フランキンセンス>

神聖な趣のあるウッディ調の香りです。

清らかな香りは過去に囚われた心、余裕のない焦りを追い払い、平常心を取り戻す手助けに。

粘膜の鎮静や去痰作用があり、かつては呼吸器系の感染予防や炎症の改善に用いられていました。

クリームなど化粧品の基材としても歴史が古く、肌の活性を促し皮脂分泌のバランスを整えます。

おすすめの使い方 / バスミルク

・フランキンセンスの精油 4滴~5滴

・牛乳 40ml

牛乳へ精油を垂らし入れ軽く混ぜ、バスタブに張った湯へ溶かして使います。

深くゆっくり香りを感じることで、呼吸器へ働きかけ風邪の予防にも。

こちらを基本のバスミルクとして、イランイランやローズ、ラベンダーなどフローラル系の精油を1滴加えれば、さらに香り高く贅沢なバスタイムが味わえます。

□初めて精油を選ぶ時の注意

●乳幼児・妊婦・敏感肌・高血圧ほか持病のある方など、禁忌とされる精油や使用方法に注意したいものがあります。

●なるべく詳しい説明のある店舗で購入するか、もしくは成分表・説明書を添付している精油を選ぶようにしましょう。

鬱々とした気分を香りでリセット!

冬は楽しみの多い季節であると同時に、原因不明の体調不良や、気分の落ち込みが現れやすいのをご存じですか?

体のバランスをとるのに必要なホルモンの分泌や自律神経の働きなどに関わる体内時計は、太陽の光と密接な関係にあります。

そのため、日の短い冬は体内時計が狂いやすく注意が必要です。

それに加え、欧州などでは、にぎやかなホリデーシーズンから日常に戻る嫌気から1月に症状を訴える人が増えるため、この時期の不調をJanuary-blues(一月の憂鬱)と呼ぶそうです。

<一月の憂鬱対策ブレンド>

体と心の不調を感じる前に、しっかり朝日を浴びつつ、こんな香りを手元に用意してみませんか?

オレンジスイート 3 : フランキンセンス 2 : ゼラニウム1

3種類の精油を3:2:1の割合でブレンドした、ポジティブマインドに整える香りです。

上記で紹介した芳香浴やマッサージオイル・バスミルクに使えるのはもちろん、出かける前の気分が上がるよう、玄関や洗面化粧スペースで香らせるのもおすすめです!

ポジティブマインドで素敵な1年を

マスクの息苦しさは呼吸を浅くするので、外にいる時間が長くなるほど、家に戻ってからも深く呼吸ができなくなっていることがあります。

呼吸は新鮮な空気を取り入れ正常な血流を生み、体の機能を整えるためにとても大切なものです。

香りを意識して嗅ぐと自然に深く呼吸できるので、お気に入りの香りを活用してみてはいかがでしょうか?

新しい年の息吹を身体の中に呼び込む気持ちで、新鮮な毎日をお過ごしください!

罪悪感なし!? 美容にも健康にも嬉しいロースイーツとは

甘いものは食べたいけど、糖分やカロリーが気になる…。 そんな時におすすめなのがロースイーツです。 食べて綺麗になれるロースイーツって? ロースイーツの...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

スイーツ ダイエット トレンド ヘルシー 美容そんな時におすすめなのがロースイーツです。

食べて綺麗になれるロースイーツって?

ロースイーツの“ロー”はRaw(生)

という意味。

食材の栄養素が壊れない温度である48℃以下で調理されるため、熱に弱いビタミンやミネラル・食物繊維・食物酵素などを余すことなく摂取することができるヘルシーなスイーツ

です。

加えて、乳製品や卵などの動物性食材や、小麦粉や白砂糖といった精製食品を一切使用していない

ことも特長。

基本的に植物由来の食材のみで作られており、甘さも天然甘味料で補います。

そのため、ダイエットや美容目的のほか、ベジタリアンの方やアレルギーが気になる方にも注目されています。

ただし、必ずしもロースイーツ=低カロリーというわけではないので、特にダイエット目的の方は要注意。

例えば、ロースイーツによく使われるナッツ類は、食物繊維やビタミンなどの栄養素が充実している一方、脂分が豊富でカロリー自体は低くありません。

摂りすぎには気をつける必要はありますが、ロースイーツは罪悪感なく甘いものを食べたいときの一つの選択肢になりそうです。

寒い季節でもシャワーで効率よく温まる方法とは? ササっとお風呂を済ませたいときのライフハック

体を芯から温めて一日の疲れを取り去った後でゆったりと眠りにつく…この上なく至福な瞬間ですよね。 そうとわかってはいても、何かと忙しい年末年始。今日はも...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

ヘルスケア 入浴法 温活そうとわかってはいても、何かと忙しい年末年始。今日はもうお風呂に入る気力がない…という日だってあるもの。

シャワーだけでもとなんとか最後のやる気をふり絞れたら、効率よく身体がポカポカになる温浴法をぜひ取り入れてみて!

ちょっとした工夫で温まり具合が変わるはずです。

その前に、知っておきたい温浴の効果

湯船に浸かると、効率的に体を温める以外にも下記ような効果が期待できます。

①温熱効果

体が温まると、

代謝がよくなり老廃物や疲労物質の排出が促される。

さらに、ぬるめのお湯に浸かることで、副交感神経が働き気分が安らぐ。

②水圧効果

入浴時の水圧によるマッサージ作用で全身の血行が促され、、体のこりやむくみなどが軽減する。

③浮力効果

湯船に首まで浸かると体重は約1/10に。関節や筋肉への負荷が緩むことで、体だけでなく脳もリラックスする。

シャワーで温浴するときのコツ

入浴がいいのは身をもって実感しているけれど、今日は無理! でもできるだけ温浴効果を得たい!

そんなときにぜひ活用してほしいのが、今回ご紹介するシャワーで効率的に体を温めるコツ。

寒い季節でも温まり方が違ってくるはずなので、ぜひ試してみてください。

☑お湯の温度は41~43℃に設定

湯船に浸かるなら40℃程度がおすすめですが、シャワーの場合はお湯が肌に触れる面積や時間が短いので、湯船よりも高めの41~43℃に設定を。

ただし、45℃以上になると熱すぎて肌の乾燥を招くうえ、交感神経が優位になって寝付きが悪くなることがあるので気を付けましょう。

☑足からシャワーをかける

末端である足もとから温めると血行がよくなり、体全体が温まりやすくなります。

その後、太い血管が通っている腹部や腰まわり・首の後ろを重点的に温めていきます。トータルで15~20分をめどに行うのが◎。

☑足浴をしながらシャワーを浴びる

42~43℃のお湯を張ったおけに足を入れながらシャワーを浴びる方法も。

足浴なら洗顔やシャンプーの間も体を温めることができて効率的です。

もし、時間や気力に少し余裕があるときには、浴室に入る前に熱めのシャワーを数分出して室内を温かい蒸気で満たしておくとなおよいでしょう。

また、大きなシャワーヘッドなら一度に広範囲の部位を温められてより効率的。

最近では美肌機能が付いたタイプも登場しているので、これを機にシャワーヘッドを見直してみるのもアリかもしれません。

シャワーを浴びた後も体を冷やさないように!

☑髪もすぐに乾かす

髪が濡れたままだと首もとも冷えてしまうため、すぐにタオルドライを。

吸水力の高いヘアドライタオルを活用すると、ドライヤーの時短にもなります。

☑温かい服を着て保温する

体が温まったからと薄着で過ごすのはNG。

肌の露出が少ないパジャマや部屋着に着替えたら、体が冷える前に布団に入りましょう。

☑冷たい飲みものは避ける

お風呂上がりに水分の摂取は重要ですが、冷たい飲みものは体を冷やしやすいので、飲むならコップ1杯の常温の水か白湯を。

いかがでしたか? その日の体調や疲れ具合なども考慮して、効率的なシャワー温浴の方法を実践してみてくださいね。

寝つきが良くなるヨガポーズと習慣|ビューティスペシャリストコラム

美容のスペシャリストたちが、さまざまなアプローチからキレイのヒントをリレー形式でお届け! 今回執筆を担当するのは、ヨガティーチャーでウェルネスライフア...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

キレイのヒント ストレッチ ビューティスペシャリストコラム ヨガ 専門家監修 梅澤友里香 睡眠今回執筆を担当するのは、ヨガティーチャーでウェルネスライフアドバイザーでもある梅澤友里香さんです。

寝つきが良くなるヨガポーズと習慣

そんな悩みを持っている方。現代人は特に多いかもしれませんね。

その要因とされるものは

・身体的なもの

・心理的なもの

・環境的なもの

などさまざま。

今回は『寝つきが良くなるヨガポーズと習慣』をご紹介します。

身体の不調が心に影響し、心の不調が身体にも影響します。

もちろん美容にも大きな影響があります。

身体をリラックスさせ、心を穏やかに。

人生生きていれば色々な出来事があります。

「頑張りすぎるな」と言われても頑張らなくてはいけないときだってあります。

どんな波があっても穏やかで落ち着いた自分に「戻って来られる」。

毎日眠る前の少しの時間。

身体と心に向き合って、心地良い睡眠に繋げてみましょう。

寝つきが良くなるおすすめヨガ3ポーズ

針の目のポーズ

①仰向けになり、右のくるぶしを左の膝にかけます。

②右足の空いたスペースに右手を通し、両手で左ももの裏または膝の上を掴みます。

③息を吐きながら左膝を胸に引き寄せます。3~5回呼吸してみましょう。

④反対側も同様に行いましょう。

前屈

①腰を立てた状態で足を前に伸ばして座ります。

※このとき、腰が丸くなりやすい人は膝を曲げて座りましょう。

②息を吸いながら背筋を伸ばし、息を吐きながら前屈をします。

③手は、床・すね・足の裏など、置けるところに。

④首や肩の力を抜いて頭の重みを感じながらリラックス。3~5回呼吸をしましょう。

⑤息を吸いながらゆっくりと起き上がります。

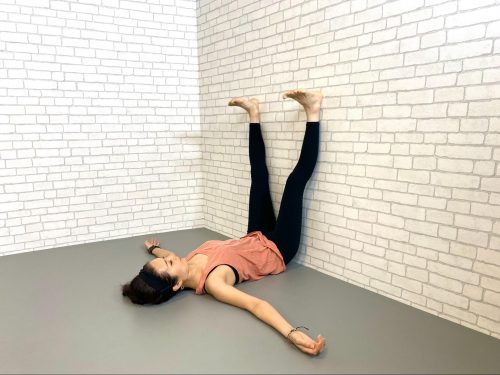

壁に足をかけた開脚

①お尻を壁にくっつけるようにして仰向けになります。

②脚は腰幅程度にし、足の裏を天井に見せます。

※余裕がある人はここからさらに脚を左右に広げて開脚。

③この状態で5~10分キープしてみましょう。血液の流れが変わり、むくみにも効果的です。

④ポーズから離れる時は右側にゴロンと寝返りをうち、頭が最後になるようにゆっくり起き上がりましょう。

これをするとさらに効果的かも!? おまけの 「眠る前に気にしたい習慣」

・湯船に浸かる

・テレビを消し照明を少し暗くする

・血流を良くする(マッサージ・ストレッチ・ヨガなど)

いかがでしたか?

全部を一気に完璧にこなそうとせず、できるものから毎日少しずつ「続けられる習慣」を身につけてみてください!

梅澤 友里香さん

ヨガティーチャー/ ウェルネスライフアドバイザーダンサー活動後、怪我を機にヨガの道へ。

内側から輝く心と身体作りと嘘をつかないアーサナを行い、身体・体質・心に寄り添い人生そのものである“生きるヨガ”を提案。

ヨガ哲学アーユルヴェーダ・機能解剖学の知識を取り入れた分かりやすい指導には定評があり、老若男女問わず支持される。厚生労働省主催のイベントをはじめ大規模イベントや全国各地ワークショップにて講師・監修・プログラム開発を行うなど活動の幅を広げている。

https://yurika-umezawa-yoga.com

専門家に聞く! 更年期のイライラの特徴と対処方法とは?

イライラしてやる気も起きない・・これって更年期の症状? 最近ちょっとしたことでイライラしてしまう…。 それはもしかしたら、更年期障害の一種かも知れませ...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

イライラ 専門家監修 更年期 永田京子 生活習慣イライラしてやる気も起きない・・これって更年期の症状?

それはもしかしたら、更年期障害の一種かも知れません。

他のイライラとの見分け方や対処法を更年期トータルケアインストラクターの永田京子さんにお伺いしました!

Q.普段からイライラしやすい人は、更年期になるとさらにイライラしやすくなるということはあるのでしょうか?

A.更年期のイライラは、もともとの性格とは関係なく起こりうるものです。

更年期障害の症状は、体調や生活環境の変化によるストレスも大きく影響します。

また、イライラすると「ついに性格まで変わってしまったのかしら」と心配になったり、「イライラしてしまう自分にイライラ」して自己嫌悪に陥ってしまったりすることも。

負の連鎖を防ぐためにも、生活習慣やライフスタイルの見直しが欠かせません。

Q.PMSと更年期障害の違いは?

一方の更年期障害は、女性ホルモンの低下によって起こるもの。

長期戦になるので、焦らず自分に合った心身を整える方法を身につけていくことが大切です。

また、PMSも更年期の不調もエストロゲンの変動が大きな影響を与えています。

そのため、エストロゲンの影響を受けやすい方は両方の症状が強く出やすい傾向があります。

Q.更年期のイライラを対処・予防するうえで意識しておきたい生活習慣はありますか?

全身の血流がよくなると頭がすっきりし、気分も晴れやかになります。

あとは深呼吸もおすすめ。深い呼吸は、内臓を内側からマッサージするように心地良く刺激できるので、リラックスや血行促進に効果的です。

Q.更年期のイライラを対処・予防におすすめの食材はありますか?

気持ちを落ち着かせて幸福感を高めるセロトニンを作り出すためには、トリプトファンという栄養素と、それを脳内に取り込むためのビタミンB6や炭水化物が必要です。

バナナにはこれらの成分がすべて含まれています。

普段からバランスのいい食事をとっていれば不足するものではないのですが、イライラが止まらないという方は、改めて食生活を見直してみましょう。

自分を客観的に見つめなおすことが更年期と付き合うための第一歩

「そのイライラは自分にとって重要なことか、そうでもないことなのか」「自分でこの状況を変えられるのかどうか」、紙に書き出すなどして心の整理をしてみると冷静になれることもあるとのこと。

また、ただ単に体調がすぐれないだけの場合もあるので、十分な睡眠とバランスの取れた食事・適度な運動、そして好きなことをして笑うことを意識することも大切なのだそう。

日々の生活を見直して、イライラする自分を“責める”のではなく“満たす”ことが、更年期を乗り切る重要なカギになるのです。

永田京子さんプロフィール

NPO法人ちぇぶら代表理事 更年期トータルケアインストラクター更年期を迎える女性の健康サポートを目的とした「ちぇぶら」の創業者。

1,000名を超える女性たちの調査や医師の協力を経て “更年期対策メソッド”を研究・開発・普及。述べ2万5千人以上が受講している。

著書「はじめまして更年期(青春出版社)」、「女40代の体にミラクルが起こる!ちぇぶら体操(三笠書房)」NPO法人ちぇぶら

https://www.chebura.com/YouTube 「ちぇぶらチャンネル」

https://www.youtube.com/c/cheburaVoicy 「40代が美しく健康になるラジオ」

https://voicy.jp/channel/1677

見た目年齢−5歳を目指す!若々しい印象を叶える大人のヘアスタイル簡単テク3選

髪は意外と年齢があらわれやすい部分。 年を重ねていくにつれ、パサついてツヤがなくなったり、頭頂部がペタッとなってしまったり、白髪が増えてきたり。 以前...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

エイジングケア ヘアアレンジ ヘアケア ヘアスタイル 見た目年齢年を重ねていくにつれ、パサついてツヤがなくなったり、頭頂部がペタッとなってしまったり、白髪が増えてきたり。

以前よりもちょっと老けた印象になっている気がするといった方は少なくないのでは?

今回は、そんな大人の髪の悩みをカバーして、若々しく見せるスタイリングテクをご紹介します。

どれも簡単にできるものばかりなので、ぜひ気になるものから試して、見た目年齢に差をつけましょう♪

どうして年齢とともに髪の悩みが増えるの? 知っておきたい髪の老化のメカニズム

さらに年齢を重ねると、ハリやコシのなさ・白髪・薄毛などの悩みも増えていく傾向に。

これらが生じる主な要因の1つに、頭皮の老化があります。

顔の肌と同じように頭皮も年齢とともに老化していき、髪を作り出す毛母細胞に酸素や栄養が十分に届かなくなって健康な髪が育ちにくくなるのです。

さらに、乱れた生活習慣やストレス・遺伝・誤ったヘアケアといった要素も影響しているといわれています。

悩みを軽減するにはまずは頭皮ケアを始めてみたり、ヘアケアを見直してみたりすることが必須。

ですが、その効果を感じるには少し時間がかかってしまうことも…。

そこで今回は、気になる大人の髪の悩みをさっとカバーするスタイリングの方法をご紹介!

髪の老け印象を一掃! 大人のヘアスタイリングのポイント

こちらでは、①ツヤのなさ ②薄毛やネコ毛 ③白髪…という3つの悩みをカバーする簡単テクをご紹介します。

《簡単テク①》髪にツヤを与えて、健康的な印象に♪

いつの時代も美髪に欠かせないのはツヤ。

そこでおすすめなのが、手軽に髪にツヤを出せるヘアオイルやヘアバームです。

パサつきの気になる毛先を中心になじませて、うるおいを感じる仕上がりに。

ベタッと重たい印象にならないように、よく手のひらに伸ばして毛先から付けるのがポイント。

全身の保湿ケアとしても使えるタイプもあるので、日中も髪のパサつきが気になるときにはそういったアイテムを活用するのがおすすめ。

こめにケアして、しっとりツヤやかかな髪をキープしましょう♪

《簡単テク②》ペタンコ髪をふんわりボリュームアップ!

髪の頭頂部がベタッとなると、ヘアスタイルのバランスが崩れるだけでなく、なんとなく寂しい印象に。

さらに、分け目の地肌が目立つと一気に見た目年齢がアップします。

まずは軽く髪の根元を濡らして、髪を立ち上げるように手ぐしでブロー。

次に、大きめのマジックカーラーで頭頂部の髪を外巻きにして、ドライヤーの温風→冷風を当てるとふんわり立ち上がった髪が長持ちします。

仕上げに、ワックスやミストなどでフィックスしても◎。

時間がないという方は、分け目の線をジグザグにしたり、分け目をきっちりつけずに地肌を隠したりするだけでもふわっとした仕上がりになりますよ。

《簡単テク③》目立ち始めた白髪をサッと隠したい!

出典:PR TIMES

出かける直前に白髪に気づいた! 白髪染めをするほどでもない…といったことはありませんか?

そんなときのために瞬時に隠せるアイテムを常備しておくと、いざというときに安心です。

チラホラと出てきた白髪にはマスカラタイプ、生え際にはマーカータイプ、広範囲ならファンデーションタイプ…などアイテムを使い分けることで、より自然でキレイな仕上がりに。

白髪だけでなく、全体的な薄毛も気になるというときには増毛スプレーを選ぶのも手です。

エイジングサインが出始めた髪もスタイリングのポイントをおさえるだけで、老け見えを軽減してグッと若々しい印象に!

ぜひ、見た目年齢−5歳を目指して、毎日のお手入れに取り入れてみませんか?

秋冬も花粉症に!?デリケートな肌をいたわるスキンケア法。マスクで肌がゆらぎがちな方も必見!

「秋冬の花粉症」にご用心! 健やかな肌をキープする方法とは? 春先になると、天気予報でスギやヒノキの花粉情報がよく取り上げられますよね。 そのため「花...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

アレルギー 花粉 花粉症 花粉症対策「秋冬の花粉症」にご用心! 健やかな肌をキープする方法とは?

そのため「花粉のシーズンは春だけ」と思っている方もいるかもしれませんが、実は秋から冬にかけても春とは別の花粉が飛んでおり、中には一年中花粉症に悩なされている方も…。

花粉はアレルギー物質のひとつで、鼻水が出る・つまる、くしゃみが止まらないなどの症状のほかに、鼻がむずむずしたり目がかゆくなったり…といった症状を引き起こします。

それだけでなく、赤みや肌あれをはじめとする肌トラブルのきっかけにも!

とくに肌が乾燥しやすくなるこれからの季節は、花粉の影響をより受けやすくなります。

そこでここからは、この時期に飛散する花粉の種類や肌に与える影響、さらには肌トラブルを防ぐ対処策をご紹介します。

季節の変わり目やマスクで肌がゆらぎがちな方も必見ですよ。

この時期に飛散する代表的な植物

■キク科のブタクサ、ヨモギ

■イネ科のススキ

■アサ科のカナムグラ

主には、キク科のブタクサやヨモギ、イネ科のススキ、アサ科のカナムグラなどが挙げられます。

多くは道端・空地・川原・堤防沿いなど身近な場所に自生しており、“バス停の植え込みでブタクサ発見”ということもあるほど。

また、春の花粉でおなじみのスギ花粉は、なんと冬にも飛散することがあるのだとか!

花粉による肌への影響とは?

肌がチリチリする、かゆい、赤みがある

といったトラブルが起きたら、花粉の影響を考えてもいいかもしれません。

また、花粉によるかゆみや赤みは、まぶた・ほお・あご・首に顕著に出やすい傾向があります。

肌が健康な状態であればバリア機能が正常に機能して、花粉やほこりなどの外的刺激から肌を守ってくれますが、気温や湿度の低下などで肌が乾燥すると角層のうるおいバランスが崩れて、バリア機能が弱まってしまいます。

そのような肌状態のところに異物である花粉が付着してしまうと刺激を受けやすくなり、肌トラブルが起きてしますのです。

肌が乾燥する→バリア機能が低下する→花粉の刺激でかゆみが出る→触ったり、かいたりしてしまう→さらにバリア機能が低下する…というループ

で、肌がより敏感な状態に傾いてしまうことも。

知っておきたい花粉による、4つの肌トラブル対策

花粉による肌トラブルを回避するには、徹底的に予防と対策を行うのがマスト! 日中と夜のケアについて詳しくご紹介します。

①花粉のダメージを受けないための肌づくり

バリア機能を強化したいなら保湿ケアを重点に敵に行いましょう。

清潔な肌に化粧水をしっかりとなじませて水分を補い、クリームなどの油分でうるおいを閉じ込めると同時に肌表面を保護。

肌が乾燥して硬くなっていたり、化粧品の浸透がイマイチだったりしたら、角質柔軟系の化粧品をプラスするのも手です。

いつもの化粧品に違和感を覚えたら、敏感肌向けの化粧品に切り替えてみて。

保湿ケアのポイント

・水分&油分を補う

・角質柔軟系の化粧品で浸透力を高める

②出かける前のひと工夫で花粉から肌をガード

肌の調子が良くないからと、スッピンで出かけるのはNG!

外出時には、花粉が肌に直接付着しないように日焼け止めやファンデーションなどで肌を保護しておきましょう。

ただし、仕上がりがしっとりしているタイプは花粉が付着しやすいので、パウダーを重ねて肌をサラリとさせるのがコツ。

また、最近では花粉の付着を防ぐミストなどもあるので活用してみては?

外出時のポイント

・ベースメイクで肌を保護

・パウダーを重ねて肌をサラリとさせる

・花粉の付着を防ぐ化粧品を使う

③帰宅したあとのスキンケアが大事!

帰宅したら、”うがい・手洗い・洗顔”を合言葉に。花粉・ホコリなど、肌に刺激を与える物質が付着しているので、帰宅後はすかさず洗顔を!

目や鼻のまわりに付いた花粉を洗い流すことは、鼻炎の対策にも◎。

クレンジングや洗顔をする際には低刺激なアイテムを選び、肌に摩擦を与えないよう手が触れるか触れないかくらいのやさしいタッチで洗いましょう

。

帰宅時のポイント

・帰宅後はすぐに洗顔をする

・肌の摩擦刺激を防ぐ洗顔料を使い、やさしく洗う

・水分と油分をしっかりと補う

④番外編:花粉をできるだけ避けて外出!

可能なら、花粉の飛散量が多い日は外出を止めるなど物理的に防ぐのも有効です。

また、ブタクサやヨモギなどが密集して生えている場所を避けるだけでも、症状の悪化を防げるかもしれません。

花粉が飛散しやすい天候

・気温が高い晴天の日

・空気が乾燥し、風が強い日

・雨上がりの翌日

・気温の高い日が2~3日続いたあと

花粉でデリケートになりがちな肌のお手入れ方法はいつもよりもやさしく丁寧に。

目に見えない花粉のダメージから肌を守りましょう!

手軽で簡単! たんぱく質が摂れるコンビニ食材6選

たんぱく質は、筋肉をはじめ、健やかな肌や髪・爪を維持する上でとっても大事な栄養素。 ハリやツヤ・弾力といった美肌に欠かせないコラーゲンも、たんぱく質の...

カテゴリー

●ビューティー&ヘルスタグ

インナーケア インナービューティー ダイエット タンパク質 ライフスタイル 美肌 食事 食生活ハリやツヤ・弾力といった美肌に欠かせないコラーゲンも、たんぱく質の一種です。

つまり、女性としての美しさをキープするためには、日々のお手入れに加えて、たんぱく質をきちんと摂ることが重要といえます。

18歳以上の女性は1日50gのたんぱく質を摂ることが推奨*されていますが、これは例にあげると、ウインナー25本分にも相当するのだそう。

でも、毎回の食事でたんぱく質の摂取量を考えて料理をするのは面倒…という人は少なくないはず。

そんなときはコンビニの食材で、手軽にたんぱく質を摂取しませんか?

今回は、コンビニに行ったら選びたい食材6選をご紹介します♪

* 厚生労働省発表の「日本人の食事摂取基準」2020年版参照。妊婦や授乳婦は推奨量が異なります。

手軽にたんぱく質を摂取!コンビニに行ったら選びたい食材6選

①高たんぱくで大注目! 種類豊富なサラダチキン

近年、糖質制限ダイエットにぴったりな食材としても人気を集めているサラダチキン。

脂質が控えめでありながら、たんぱく質をしっかり摂取できます!

食感もしっとりと美味しく、プレーンやスモークなど豊富なフレーバーが揃っているのもうれしいポイント。

さらに、ほぐしタイプやスティック&バータイプなど、食べやすいように工夫されているものもあるので、好みや用途にあわせて選べます。

②他食材とも相性抜群♪ 大豆由来の健康食・納豆

体にやさしい植物性たんぱく質を摂りたいなら、納豆はいかが?

食卓でもおなじみの納豆は、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルという5大栄養素に加えて、食物繊維やカルシウムなども含まれて栄養満点!

ほかにも、乳酸菌が豊富なキムチと一緒に食べて発酵パワーをUPさせるなど、食べ合わせて相乗効果を狙うのもGOOD★

外出先などで食べる場合には、納豆巻きがおすすめです。

③レンジで温めて簡単! 栄養たっぷりの焼き魚

高たんぱくでさまざまな栄養素が含まれている魚も見逃せない食材です。

焼き魚を食べたいけど「焼くのは大変」「臭いが気になる」など、いろいろな悩みを持っている人も多いはず。

そんな時に役立つのが、電子レンジで温めて手軽に食べられるコンビニの焼き魚。

その代表である鮭や鯖の塩焼きは、たんぱく質はもちろん、疲労回復や免疫力アップなどの効果も期待できる成分も含まれています。

④ゆで卵で手早く、たんぱく質をチャージ★

糖質が少なく、たんぱく質がしっかり含まれているゆで卵。

カルシウムやビタミンなど豊富な栄養素を含むため「完全栄養食品」と呼ばれるほどです。

近年では、その優秀さが再注目されてダイエットに用いる人も。

コンビニで食事を選んでいる時に「もう一品ほしい」と思ったら、ゆで卵を加えてみるのも良いかもしれません。

⑤美肌作りに欠かせない、栄養たっぷりの枝豆

近頃は、おつまみだけではなく美容にも効果的な食材として、枝豆を食事やおやつに取り入れる人が増えているそう。

たんぱく質はもちろんのこと、ビタミンB1や食物繊維など豊富で、美肌作りに大切なものばかりが含まれています。

季節を問わず、食べたい時に食べられるコンビニの冷凍枝豆はとても便利です!

枝豆チップスなども販売しているので、おやつで摂るのも◎

⑥新時代の栄養食品☆ プロテインドリンク&バー

プロテイン食品は、美や健康を意識する女性たちに選ばれている新時代の栄養食品!

その中でも、ドリンク&バーは、手軽にしっかりとたんぱく質を摂取できる食材です。

プロテインドリンクは、バニラやフルーツ系などフレーバーも豊富なので、普段の飲み物と置き換えてみるのもおすすめ。

プロテインバーはチョコ味などがあり、適度な糖質も摂取できるので、小腹が空いた時のおやつ代わりにもぴったりです。

たんぱく質を含むコンビニ食材で、普段の食事からキレイに!

私たちの生活の身近にあるコンビニには、話題の商品だけではなく、美や健康をめざせる食品がたくさん揃っています。

昼食や夕食の一品を、普段とは違う高たんぱく食材に変えてみてはいかがでしょうか?

ぜひ今回の記事を参考に、コンビニの商品棚をチェックしてみてください。