開封済みの化粧品、どう保管していますか?

「意外と気にしたことがなかった」という方も多いのではないでしょうか。

食品と同様、化粧品も1度開封すると徐々にではありますが品質の低下が始まります。保管している環境によってはそのスピードが早まり、効果まで減少してしまうことも…。

開封後はなるべく品質を落とさないよう、保管方法にも気を配ることが大切です!

変色や分離をしていたら要注意!

まずは、お手持ちの化粧品をチェックしてみてください。

乳液やクリームが以前よりも黄色くなっていたり、ファンデーションや日焼け止めが分離したりしていませんか?このような状態は、化粧品の品質が低下しているサイン。

また、ニオイに異変を感じたときも、酸化や雑菌の繁殖が進行している可能性があるため注意が必要です。

使用期限が切れた化粧品を使ってしまうと?

酸化や雑菌の繁殖が進んだ化粧品を使ってしまうと、ニキビ・肌荒れなどの要因になる場合があります。

また、配合されている成分が変性することで、本来の心地よい使用感が損なわれ、期待通りの効果が得られなくなるといった懸念も。

メイクアップアイテムに関しては、マスカラが伸びにくくなったり、アイシャドウがキレイに発色しなくなったりと、仕上がりへ影響することも少なくありません。

化粧品はこんな条件に弱い

では、どんな環境だと化粧品の品質が低下しやすいのでしょうか?

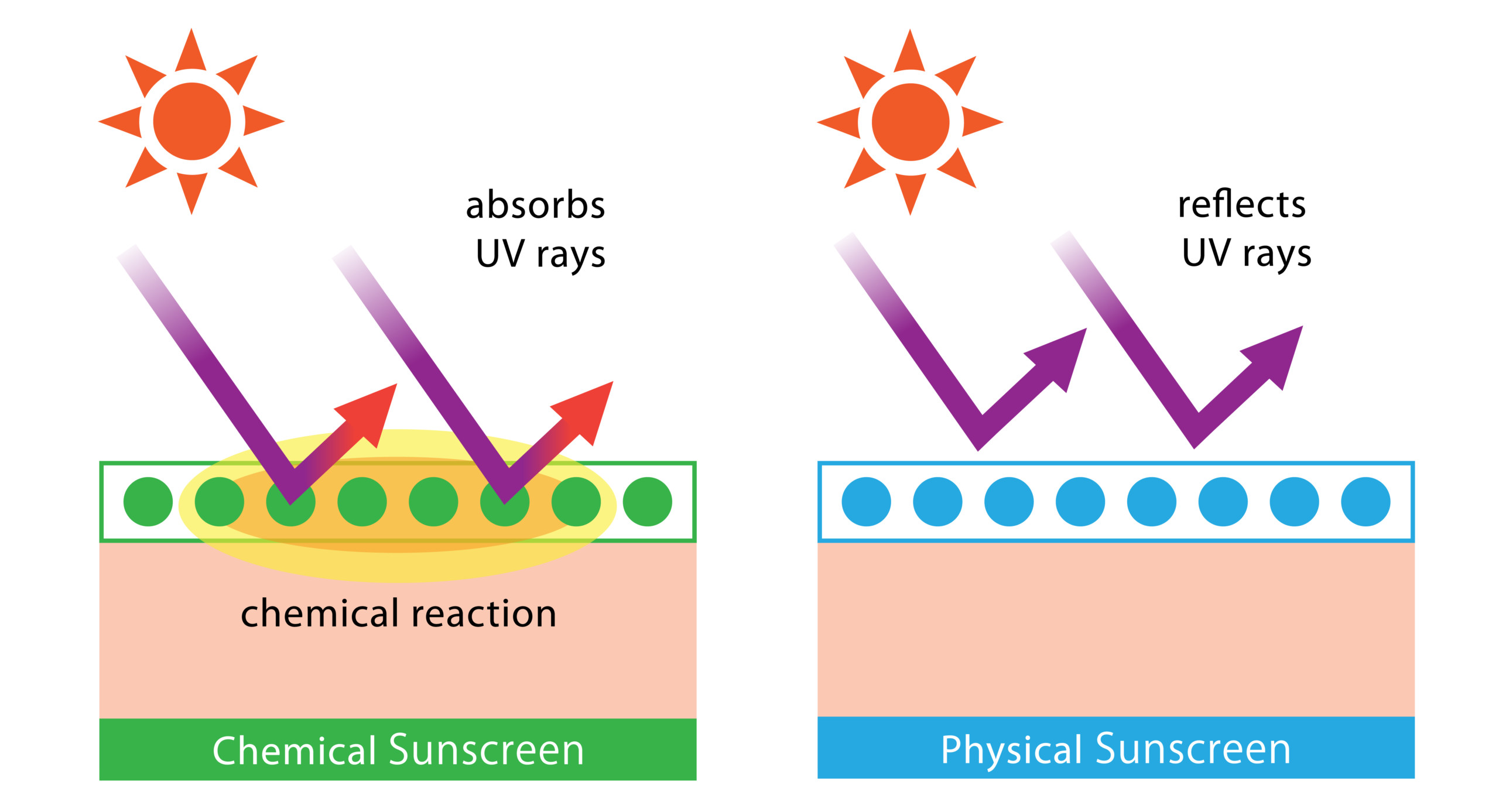

まず挙げられるのは直射日光と高温多湿。特に夏の時季は注意が必要です。

化粧品の成分が変性してしまう可能性があるうえ、クリームやジェルなどは水分を嫌うため、直射日光の当たる窓際や温度変化の高い場所、湿度の高い浴室などで保管することはやめましょう。

また、化粧品は空気に触れることで酸化し、変色や変質の要因となって本来の効果が発揮されにくくなります。

使用後はフタをしっかり閉めることを忘れずに!

冷蔵庫で保管した方がいい?

大半の化粧品は常温での保管が推奨されているため、特に保管条件の指定がない限りは常温保管でOKです。

製品によっては、冷蔵庫からの出し入れによる温度変化によって品質の安定性が損なわれる可能性もありますので、付属の使用書をチェックしましょう◎

容器は常に清潔に!

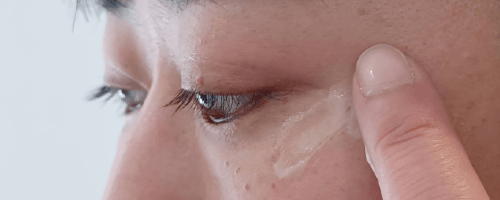

化粧水や乳液、クリームなどの容器、使用後はキレイに拭き取っていますか?

これらの容器についた化粧成分や手垢を放置しておくと、雑菌の温床になってしまいます。そんな容器に触れた手でお手入れをするのは、雑菌を肌へ付着させているようなもの。

容器は常にキレイにしておくことが大切です!当然、クリームやジェルは必ず清潔な手や綿棒でとるようにしてください。

付属のスパチュラがある場合はそれを使用するのがよいでしょう◎使った後のスパチュラはよく拭いて清潔な状態で保管してくださいね。

化粧水なども容器の注ぎ口に手や指で触れないよう注意。注ぎ口に残ってしまった場合はティッシュなどを使ってふき取るのがおすすめです。

使用期限はどれくらい?

ほとんどの化粧品に使用期限は明記されていません。

なぜなら、法律で「製造後3年以内で変質する化粧品以外は使用期限を表示する必要はない」とされているためです。

ですが、メーカーや使用されている成分によって異なるものの、未開封のものは購入後1年以内に使い切ることをおすすめします。開封済みの化粧品の使用期限は、化粧水やクリームであれば3か月程度、どんなに長くても半年が目安です。

なぜなら先に述べた通り、化粧品は空気に触れることで劣化が始まります。最大限のパフォーマンスを引き出すためには早めに使い切ることが大切です。

もしも肌トラブルが起きてしまったら?

品質が低下した化粧品によって、かゆみ・赤み・ほてりなどの肌トラブルが生じてしまったときは、すぐに使用を中止してください。

肌に塗布した化粧品は、やさしく洗い流しましょう。

状態が落ち着くまでは摩擦や紫外線などの刺激を避け、低刺激性のスキンケアアイテムを取り入れるのがおすすめです。

肌のコンディションが安定しないときは、できるだけ早めに医療機関の受診を。

最後に

いくら高い化粧品を使っていても、正しく保管されていなければその効果も半減してしまう可能性があります。

開封済みの化粧品は「直射日光と高温多湿を避ける」「フタをしっかりと閉めて酸化を防ぐ」「清潔な状態を保つ」これらを守って保管してくださいね。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)