夏になると、胸元や背中が開いた服を着たり、海やプールで水着になったり…、肌を露出する機会が増えますよね。

そんなときに気になるのは、普段は隠せているけれど、一つでもあると悪目立ちしがちな体のニキビ! 自分で見えにくい部位だと気づかないうちにニキビ跡として残ってしまう場合もあります。そこで今回は、体のニキビができてしまう要因と対策をご紹介します。

どうして体にニキビができるの?

胸元、背中、肩、お尻など体にニキビができる理由は主に、皮脂腺の多さ、ホルモンバランスの乱れ、ヘアトリートメントの残留の3つが挙げられます。

1.体のニキビは皮脂腺の多い部位にできやすい

そもそもニキビは、皮脂や古くなった角質などが毛穴に詰まり、肌の常在菌であるアクネ菌が増殖して炎症を起こすことで発生します。皮脂腺はほぼ全身にありますが、とくに体のなかで皮脂腺が多いのは胸元、背中、下腹部といった正中線沿いです。そのため、胸元や背中はニキビができやすい傾向にあります。

またお尻ニキビの場合は、蒸れや摩擦の影響も大。アクネ菌は高温多湿な場所を好むので、座りっぱなしや締め付ける下着などでお尻が蒸れる、摩擦で肌環境が悪化するなどでニキビができやすくなります。

2.ホルモンバランスの乱れも体のニキビの要因に

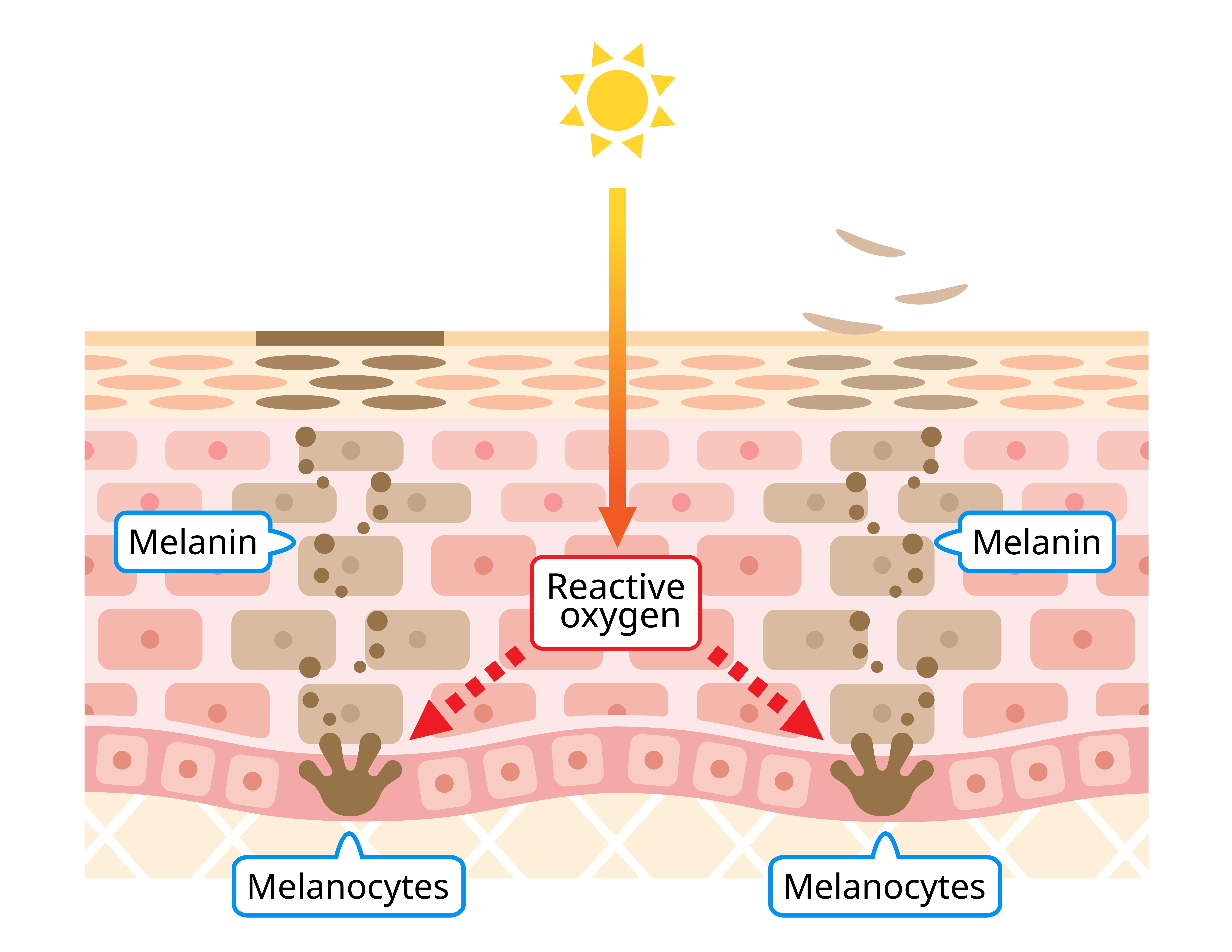

ホルモンのバランスは、睡眠不足、偏った食事、不規則な生活、ストレスなど、さまざまな要因で乱れやすくなります。皮脂の分泌を司るホルモンもこれらの要因の影響を受けると過剰に分泌されます。また肌の生まれ変わりのリズムも乱れ、不要な角質が溜まりやすくなり、ニキビができやすい環境に。

3.ヘアトリートメントのすすぎ残し

背中ニキビの要因となりやすいのが、髪をすすいだ後のヘアトリートメントが首や背中に付着してしまう、すすぎ残しです。配合されている成分が肌の刺激となってニキビを誘発しやすくなります。

体のニキビの予防と解決策は?

体のニキビができやすい人は洗い方やライフスタイルを見直してみましょう。ここからは具体的な解決策をご紹介します。

体はやさしく洗うのが基本! 清潔な肌を保とう

【夜の対策】

過剰な皮脂や不要な角質がニキビの要因だからといって、ゴシゴシ洗ってしまっては肌を傷つけ、ニキビの悪化や色素沈着を引き起こすことになります。ナイロンなど化繊素材のタオルは泡立ちがいいですが肌の刺激となりやすいので泡立てに使う程度にし、泡を手にとり、やさしくなでるように手で体を洗うのがベターです。この時、ボディソープは殺菌成分配合のものを選びましょう。また、シャンプー後に体を洗うなど、洗う順番を変えることもおすすめ。ヘアトリートメントのすすぎ残しを防いで、背中のニキビを予防することができます。

【日中の対策】

汗をこまめに拭く、汗をよく吸うインナーを着用するのも肌を清潔に保つために役立ちます。

睡眠不足、偏った食事、ストレスなどライフスタイルの見直し

【睡眠】

睡眠中は肌の生まれ変わりや修復を促す成長ホルモンが分泌されます。質のいい睡眠は健康な肌を作り、キープするのに不可欠です。

【食事】

肌に栄養が不足するのもニキビができる要因に。バランスの取れた食生活はもちろん、ニキビの予防、改善に役立つ成分、ビタミンの摂取を心がけましょう。とくに脂質代謝をコントロールするビタミンB2、皮膚炎の予防にはたらくビタミンB6、抗酸化&肌の再生を促すビタミンC、ホルモンのバランスを整えるビタミンEを補いましょう。

【ストレス】

ホルモンバランスの乱れを招くだけでなく、ストレスそのものが皮膚の免疫力を低下させ、ニキビの炎症を悪化させます。さらに皮膚の再生力も衰えてしまいます。自分の性格やライフスタイルにあった気分転換やリラックスをしましょう。

市販のニキビ薬を試してみる

【白ニキビ・赤ニキビ】

殺菌作用のあるサリチル酸、イソプロピルメチルフェノールなど配合のものを選択してみて。

【赤ニキビ】

炎症や赤みを抑えるグリチルリチン酸ジカリウム、アラトインなどが配合のものがおすすめ。

【角質肥厚・色素沈着】

ピーリング作用のある過酸化ベンゾイルを主成分とするものなどを取り入れるのも◎

【ニキビ跡】

ビタミンC誘導体配合のものを選びましょう。メラニンの生成を抑制してニキビ跡を残りにくくします。

パーツ別に見るニキビの要因や予防方法

ここからは、基本的なニキビの要因や予防・解決方法を踏まえて、パーツ別により詳しく見ていきましょう。背中ニキビ、胸元ニキビ、お尻ニキビの3つのパーツにわけてご紹介します。

背中ニキビ

背中は、肩甲骨周りを中心に皮脂腺が多く、皮脂の分泌が活発。さらに、衣服で擦れたり蒸れたりすることから、非常にニキビができやすいパーツでもあります。

背中はニキビができてもなかなか自分では気づきにくいので、他のパーツよりもケアが遅れがち。気づいたらかなり悪化した状態になっていたり、ニキビ跡になってしまったりなんてことも。

そんな厄介な背中ニキビを防ぐためには、清潔な状態を保っておくことが第一です。背中は自分で直接見えない分、思っているよりお風呂でしっかり洗えていない場合があります。

そのため、ニキビが気になるときはいつもより念入りに洗うように意識してみましょう。入浴後、肌が乾燥すると逆に皮脂の分泌量が増えてしまうので、保湿も忘れずに。

胸元ニキビ

胸元ニキビは、ブラジャーや衣服による摩擦や締めつけによって、皮脂や汗、汚れが溜まりやすくなることが主な要因のひとつ。そのため、なるべく密着感の高い下着やトップスは避け、ルーズフィットなものを選ぶことが、ニキビ対策に繋がります。

また、背中同様、清潔感を保っておくことも必須。夏場やスポーツ時など日中の汗やベタつきが気になるときは、オイルフリーなど低刺激処方のボディシートでふきとったり、シャワーを浴びたりするなどして皮脂や汚れが溜まりにくい状態を保つようにしましょう。

お尻ニキビ

胸元ニキビと同じく、お尻ニキビも下着の締めつけや、スキニーパンツなどタイトなボトムスの着用が主な要因。ボトムスはなるべくゆったりとしたものを、そして下着も肌当たりのいい綿素材などを選ぶことで、ニキビができにくい健やかな状態を保ちやすくなります。

また、お尻の余分な皮脂やザラつきは、そのままにしておくとニキビになってしまう場合があるので、お尻専用の角質除去アイテムなどで定期的にケアしておくとよいでしょう。

これってニキビ? 体の「赤いブツブツ」のいろいろ

アクネ菌の繁殖によってできるのが一般的なニキビですが、胸元や背中などにできる”ニキビのようなもの”には、マラセチア毛包炎、毛のう炎、おできなどがあります。

マラセチア毛包炎

体に多く存在している真菌の一種であるマラセチア菌が毛包内で増殖し、炎症を起こして発症します。直径2〜3mmの赤みを帯びた盛り上がりができます。場合によっては、小さな膿疱や痛みを伴うことも。

毛のう炎

黄色ブドウ球菌などの細菌が毛包に感染して、炎症を引き起こしたもの。毛穴のある場所にブツブツした発疹ができ、周囲に赤みが見られます。

おでき

毛のう炎が進行し、毛包の深い部分とその周囲が炎症を起こして化膿したものがおできです。中心に盛り上がった膿栓がみられ、痛みや発赤、熱を伴います。

最後に

体のニキビに一旦気づいてしまうと、気になってついつい余計に触ってしまいがちです。悪化を招き、治りを遅くさせてしまうので、不必要に触らないことも大切です。適切なケアで厄介者のニキビを追い払えば、夏がもっと楽しくなりそうですね!