体も心もラクに!自律神経のバランスを整える8つの生活習慣

疲れが取れない、やる気が出ない、なかなか眠れないなどの心身の不調を季節の変わり目や環境の変化時に感じていたら、自律神経が乱れているのかもしれません。

そこで今回は、健やかな体と心のために、日常生活でできる自律神経の整え方をご紹介します。

そもそも自律神経が乱れるってどういうこと?

自律神経とは、呼吸器官や消化器官、体温調節機能といった体の生命維持機能をコントロールする神経のこと。

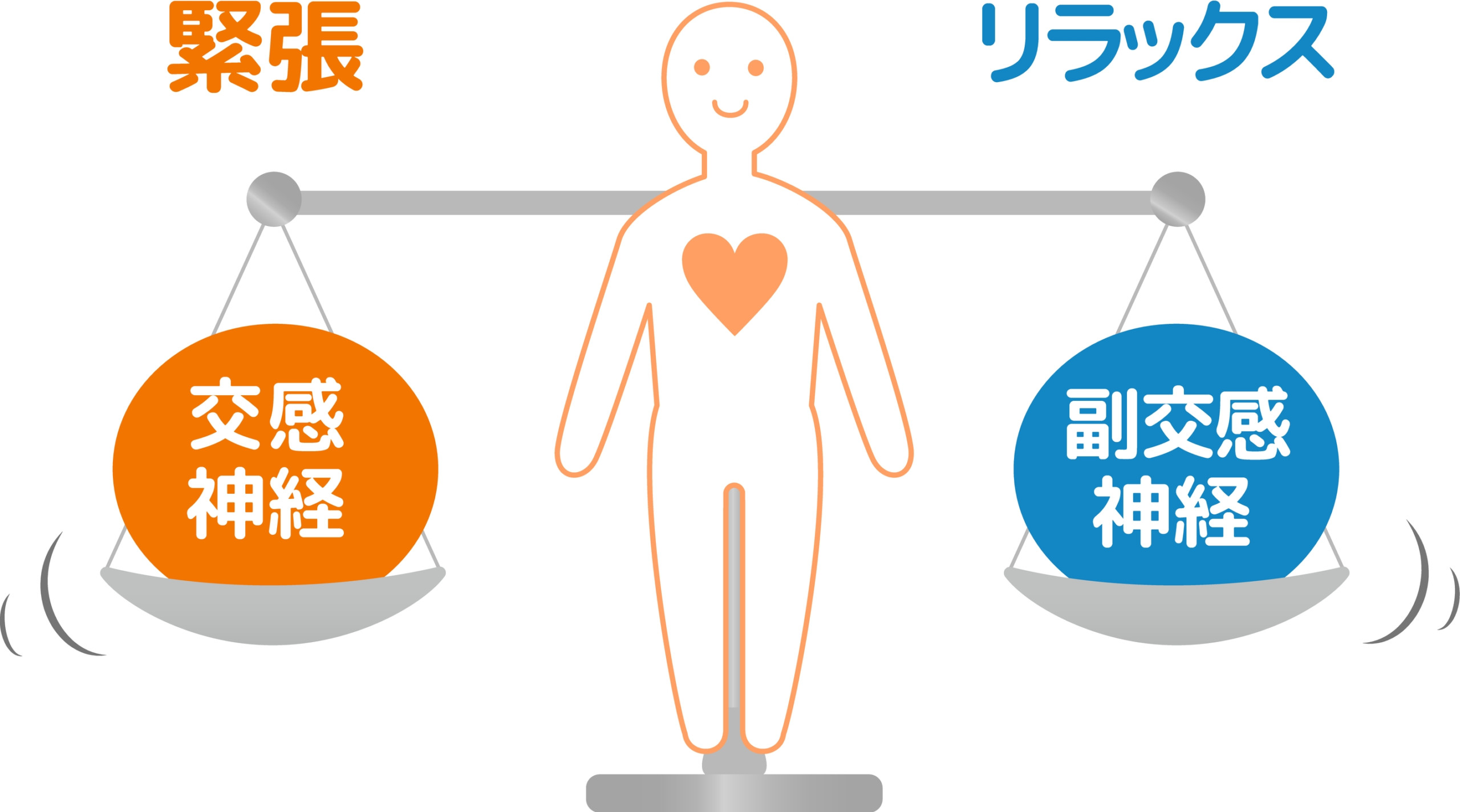

心と体を活動的にする交感神経とリラックスさせる副交感神経のバランスで成り立ち、どちらかが優位になると自律神経が乱れた状態になります。自律神経のバランスが乱れた状態が続くと、以下のような症状が個別または複合的に表われます。

【自律神経の乱れによる主な身体的症状】

- ・体がだるい

- ・眠れない

- ・発汗、ほてり

- ・食欲不振

- ・下痢、便秘

- ・頭痛

- ・息切れ、動悸

- ・めまい

【自律神経の乱れによる主な精神的症状】

- ・漠然とした不安

- ・パニック

- ・イライラする

- ・やる気が出ない

どうして自律神経が乱れるの?

日中は活動モードの交感神経が優位に、夜間はリラックスモードの副交感神経が優位になって働くのが、自律神経本来のリズムでありバランス。しかしながら、慢性的な寝不足、昼夜逆転した生活、過労、家庭・仕事・人間関係などのストレス、偏った食生活など、日常生活のちょっとした不具合が自律神経のバランスを乱す原因になります。

たいていの人は夜間になっても交感神経が優位の状態が続くことで不調をきたしやすいため、副交感神経が優位になるようにリラックスや休息をとることが求められます。

ここで間違えてはいけないのが、副交感神経優位なことがいいわけではありません。副交感神経優位の状態がずっと続くと無気力状態になることもあるので、自律神経のバランスを整えることが大切なのです。

自律神経を整える8つの習慣

自律神経のバランスを保ち、正常に働かせるには、日々の生活のリズムを整えることが大切です。朝は太陽と共に目覚め、日中に活動し、日が暮れたら体を休める。本来人間に備わった生体リズムで過ごすことで、交感神経と副交感神経のオンオフが正しく機能します。

【朝】

1.起きたら朝日を浴びる

光を浴びると自律神経が睡眠モードの副交感神経から活動モードの交感神経に切り替わります。また体内時計がリセットされ、自然と夜は眠くなるように。

2.朝食を取り、活動のスイッチを入れる

食事をとると血行が促され体温が上昇し、交感神経がしっかりと働きます。また、毎日決まった時間に朝食をとることで生活リズムが整います。

【日中】

3.深くゆっくり呼吸をする

ストレスや不安を感じていると速く浅い呼吸になりがち。仕事や家事に追われてパツパツになっているときこそ一息つきましょう。深くゆっくりと呼吸をしてリラックスを。

4.適度な運動をする

運動中は交感神経が優位になりますが、運動後はゆっくりと副交感神経が優位になり、自律神経の調整に役立ちます。またストレスの緩和にも繋がります。

【夜】

5.夕食は寝る3時間前まで

食事をすると交感神経が優位になり活動モードになるので、夜は寝る3時間前までに済ませましょう。副交感神経が優位になると、胃腸は活発に働き便を作ります。朝のスムーズな排便のためにも大切です。

6.ぬるめの湯に浸かりリラックスを

39~40度のお湯で入浴をすることもおすすめです。高ぶった交感神経も入浴によって副交感神経優位になります。良質な睡眠を得るためには、体の熱が引いてくる湯上がり1~2時間後に布団に入るのがベストです。

7.寝る前のスマホ、PCはシャットアウト

スマホやPCなどの画面の強い光を浴びると、脳が覚醒して交感神経が活発になります。寝る前1時間はスマホやPCは控え、布団に入りながらスマホを見るのはとくに避けましょう。

8.寝る前にストレッチをする

ゆっくりとしたストレッチはリラックス効果を高め、質のいい眠りへと誘う手助けになります。激しいストレッチは逆効果いなるため、自分の心地いいところを探しながら関節や筋肉を伸ばしましょう。

忙しい日々のなかですでに形成された生活リズムを立て直すのはなかなか難しいですが、できることから見直してみましょう。続けることで心身にいい変化が起こるはず!